Café WALKABOUTは趣味の部屋です。

自由なくつろいだ空間にしたいですね。

特にジャンルを決めることなく、日常のできごとなどを綴っていこうと思います。ポレポレやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【アフェリエイト広告を利用しています】

| クマノミ水槽 |

| 2023/12/15 |

|

日曜日に半年ぶりにクマノミ水槽の水換えと清掃をしました。この日は温かく、クマノミを水槽から出しても良さそうだったのでそうすることにしたのです。 前にお話しましたが、クマノミ水槽はオバーフロー式のろ過システムになっています。上部の飼育槽の水を下部のろ過槽に落とし、ろ過された水をポンプで飼育槽に汲み上げて水を循環させると言うものです。

飼育槽はガラスや珊瑚石に藻が結構付いているのでそれを取り除く作業が主になり、ろ過槽は日が当たらないようにしているので藻は発生しないのですが、飛沫により塩だれが発生するので、それを取り除く作業と、飼育槽から落ちてくる水を最初に受けるウールマットを洗う作業をしました。ウールマットは飼育槽水の細かなゴミを取り除く物理ろ過フィルターですね。  水は2/3程度を替えました。「海水の素」を使って作りますが、海水と同じ約3.4%の濃度にするために、比重計で測りながら作っていきます。慣れてくると、目分量でも結構3.4%に近いものが出来ますね。最終的に3.4%濃度になれば良いので、私は都度測るのではなく、初めに濃いめに作ったものを水槽に入れて、それを薄めていくやり方で作っています。 水は2/3程度を替えました。「海水の素」を使って作りますが、海水と同じ約3.4%の濃度にするために、比重計で測りながら作っていきます。慣れてくると、目分量でも結構3.4%に近いものが出来ますね。最終的に3.4%濃度になれば良いので、私は都度測るのではなく、初めに濃いめに作ったものを水槽に入れて、それを薄めていくやり方で作っています。それから、今回はプロティンスキマーも清掃することにしました。スキマーは空気を取り込んで微細な泡を発生させることで水中のゴミ等を取り除くものですが、その泡の出方が少なくなってきていたからです。空気の通り道に塩が溜まって狭くなっていたのが原因で、それを取り除くと元通りになりました。 水換えと清掃が終わった水槽にクマノミを戻すと、心なしかとても気持ち良さそうに泳いで見えます。藻に覆われていないので、外から見るとそう見えるのかもしれないですが、きっと、私たちが山の空気を吸った時に感じるものと似たようなものをクマノミも感じているような気がします。 このような綺麗な状態なのは10日ぐらいで、その後はコケが発生してきます。正常な行程なので気にすることはないですが、それまでのキラキラ輝く時間はやっぱり良いですね。 因みにろ過槽を隠す木製のカバーは自作で、棚を作った時に残ったパイン集成材で作りました。  |

【PR】 |

| GIMP |

| 2023/12/8 |

|

PCを買い換えたと前回の記事に書きましたが、それを契機に、またPCで絵を描こうかなと思いました。PCで絵を描いたのは、もうずっと以前のことです。WindowsXPのPCで、MicrosoftのPhotoDrawと言うソフトを使って描いていました。当初このソフトは写真の編集・加工用に導入したのですが、デジカメで撮った写真などはAdobeのLightroomを使って編集する方が私の用途に合っていたので、PhotoDrawは描画用として使っていました。余談ですが、私は写真をがっつり加工するのはあまり好きではないので、Lightroomの機能ぐらいが丁度良かったのです。近頃、AIで簡単に写真を加工する(横向きの顔を正面に向ける等)ことが出来るなんてスマホのCMが流れていますが、複雑な気持ちになりますね。遊びなら構わないのですが、それが記録として残るとなると疑問です。オリジナルとフェイクの境界が曖昧になり、いつしかフェイクがオリジナルと思われるようになりそうな気がして仕方ありません。個人レベルならまだ良いですが、社会・世界レベルになったらと思うととても怖いですね。実際、そのようなことが既に拡散されています。何でもそうですが、要は使う人次第ですね。 話を戻しますが、以前の記事(電子書籍の出版)の絵本はPhotoDrawで描いたものです。このソフトは使い勝手が良かったのですが、開発中止になりOSのバージョンUPで使えなくなりました。そうとは言え、気が向いたら使うと言う感じだったので、使えなくなったからと特に困ることはありませんでした。 1年ほど前ですが、スマホ(タブレット)のアプリで、指先で画面をなぞって絵や漫画を描けるものを子供が使っていて、その手軽さに驚きました。自分で4コマ漫画を作って、友達と見せ合ったりしているようです。 このようなものを見て、久しぶりに何か描いてみたいなと思い始め、PC購入をきっかけにやってみようと思ったのです。そうとは言え、日ごろから絵を描いている訳ではなく、趣味と言うのもはばかるぐらいなので、無料で描画出来るフリーソフトを探すことにしました。すぐに幾つかのフリーソフトが見つかりました。その中で「GIMP」と言うソフトをインストールすることにしました。このソフトは無料であるのに多機能だと言うことが一番の理由でした。操作性はPhotoshopとは異なっているそうで、将来的にPhotoshopを使うようなプロになりたい訳ではないので、試しに入れてみたのです。使い方ですが、1冊書籍を買ってみましたがあまり役に立たず、必要な情報はインターネットで探す方が早いですね。試行錯誤を繰り返しながらも現在使っていますが、意外と気に入っています。機能のほんの一部しか使用していないのですが、十分に私の要求を満たしてくれています。本当に多機能で、その機能を最大限使えたらプロ顔負けの達人になるかもしれませんね。フリーソフトと言っても馬鹿にできません。素晴らしいの一言です。Linuxもそうですが、開発者達の気持ちや心意気が伝わってきます。 無料で描画や画像編集してみたい方がいれば、試しに使ってみても良いかもしれませんね。  |

| 【PR】 |

| コーヒーブレイク |

| 2023/12/1 |

|

12月になりました。今年も残すところ1ヶ月です。「Café

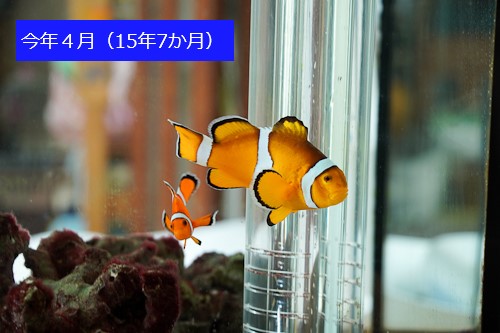

WALKABOUT」を始めてから半年になりますね。丁度良いタイミングなので、過去記事など見ながらコーヒーブレイクにしましょう。 最初の記事は庭に実るベリー類とそれをジャムにするお話でした。今年は特にブラックベリーが豊作でした。今気になっているのは、夏がとても暑かったためか、ラズベリーの元気が無くなってきていることです。そのため、元気のない細いシュートを切り、今は数本しか残っていません。来年の春に新しい元気なシュートやサッカーが出てくるように、土に肥料と苦土石灰を撒きましたが、どうなるのかは春まで分かりません。回復してくれると嬉しいですね。 次は、庭に巣箱と給仕箱を設置して野鳥を呼んだと言う記事でした。これに関してはツガイのシジュウカラが戻ってきたと、10月の終わり頃に近況をお話しましたね。現状も日に一度は必ずやってきて、給仕箱のヒマワリの種を食べています。メジロやヒヨドリのための果物はまだ置いていません。もっと寒くなってから置こうと思っています。 カクレクマノミは元気に泳いでいますよ。17年目に入りました。たまに産卵するのですが、9月に2回しました。産卵する時は大概複数回に分けてします。ハッチアウト(稚魚が孵る)するには必ず光の当たらない真っ暗な状況にします。光が届いていると孵らないのですね。自然下では新月の時に孵ります。飼育下では、水槽を布等で覆い真っ暗な状況にすることで孵化します。稚魚は2・3ミリほどの白く細い体でとても弱く、強い水流が当たるだけで死んでしまいます。過去に何度か稚魚を育てようとしたことがあるのですが、最長でもオレンジ色に白い模様が出る2週間ぐらいまでです。上手く育たない一番の原因と思われるものはエサだと思います(長くなるので、ここで詳しく話しませんが…)。 ただ育成に成功したとしても水槽を増やせないので、今は産卵してもそのままにしています。 ハゼ釣りは9月の1回しか行っていません。今年は暖かいので、この時期でもまだ釣れるのではないかと思いますが、あれこれやることがあり終わりにしました。釣ってきた1匹を飼育していますが健在です。これまでハゼを飼育していて必ず2年後に死んでしまったので、今回も同じなのか見てみたいと思っています。 メダカも記事にしましたね。残念ながら今回もメダカはダメでした。熱さ対策は上手く出来たので、失敗の原因はエサかなと思います。子供が小さい頃に近くの池で取ってきた野生のメダカを飼育した時は、時々しか人工エサは与えず、水槽内に発生する藻類や微生物で2年近く生きていたのですが、ホームセンターで買ってきたメダカには、それは難しかったのかもしれません。因みに野生のメダカは絶滅危惧Ⅱ類ですが、個人で飼育する程度であれば採取は可能です。でも、私たちが採取に行った池のメダカも昨今では少なくなっているように感じ、もう採取はしていません。 Amazonの電子書籍の出版についても話しました。状況ですが、全く売れていません。無名の作者で宣伝もせず、ただ棚に乗せるだけで売れるはずはないですね。とは言え、初期に無料期間を設定してみると数名がダウンロードしてくれたのですが、日本・米国・ブラジルの方々でした。外国の方にも見てもらえたことがとても嬉しかったです。表現の場として今後も利用していきたいと思っています。何事もチャレンジです!!  香港。何故あの記事を書いたのかと言うと、以前の活気に満ちていた香港が好きだったのですが、今は行きたいと思えないからです。行ったら行ったで楽しいのかもしれませんが、制限が拡大していく状況を見聞きすると「行けないな」と…。「黄色い傘」の想い、今も応援しています。 香港。何故あの記事を書いたのかと言うと、以前の活気に満ちていた香港が好きだったのですが、今は行きたいと思えないからです。行ったら行ったで楽しいのかもしれませんが、制限が拡大していく状況を見聞きすると「行けないな」と…。「黄色い傘」の想い、今も応援しています。2002年のクリスマスシーズンに湾仔のウィッシングツリーに公募した私の願い事が点灯されました。私は見ることが出来なかったのですが、その想いは変わりません。 " I wish we can get love and peace on the earth." 古い音源(カセットテープとレコード)の再生や、パワーアンプについても記事にしましたね。さすがに古い音源を頻繁に聞くことはないのですが、パワーアンプは大活躍しています。手のひらサイズで出しゃばらないと言うのも気に入っています。繋げているPCですが、Studio540は下取ってもらい、Windows11搭載のデスクトップに替えました。中古で買ったCanonのスキャナも問題なく接続できています。 そのスキャナでのネガフィルムのデータ化ですが、進んでいないですね。他にもやりたいことなどがあり後回しになっています。いつでも出来ると思うとなおさらですね。 最後は干物(一夜干し)つくりです。マイブームと言う訳ではないのですが、手頃な魚(価格)が見つかると時々やっています。特にカマスは上の子が美味しいと言ってくれるので、何度も作っています。祖父母にもあげたら「美味しかった」と喜んでくれました。干物にすると味がぐっと凝縮され旨味が出ますね。日持ちするのも良いです。 昨日もイサキを干してみました。イサキはそのまま塩焼きにしてもとても美味しいので楽しみです。明日にでも家族で食してみたいと思っています。 冬は天気が良く乾燥した日が多いので、干物作りには最適ですね。手頃な魚が手に入ったらまた作ろうと思っています。 さて、コーヒーがそろそろ冷めてきました。ここらで熱いコーヒーをもう1杯淹れようと思います。  |

| 【PR】 |

| バルコニー | ||

| 2023/11/17 | ||

先週末から急に冷え込んで11月らしい気温になってきました。それでも晴れて穏やかな日中は、日の光が暖かく、窓を開けてバルコニーに出たくなります。我が家のバルコニーは洗濯物を干すと埋まってしまうような広さですが、空いたスペースに折り畳み椅子を広げて、午前の暖かな日差しの中で日向ぼっこするのはとても気持ちが良いものです。この季節でも良く晴れていれば午後2時過ぎ頃には洗濯物は乾いているので、早めに取り込んで開けた青空を眺めるのも良いですね。しかし午後4時頃には肌寒くなってしまいます。 バルコニーにはウッドパネルを張っています。今年の3月初旬に張りました。冬の朝のバルコニーはとても冷たく、サンダル履きでも洗濯物を干す時は足裏から底冷えするようでした。そこでウッドパネルを張れば冷気を軽減できて裸足のまま出られるのではないかと、また暖かくなればその上に寝転んで星空を眺めるのも良いなと思ったのです。 バルコニーにはウッドパネルを張っています。今年の3月初旬に張りました。冬の朝のバルコニーはとても冷たく、サンダル履きでも洗濯物を干す時は足裏から底冷えするようでした。そこでウッドパネルを張れば冷気を軽減できて裸足のまま出られるのではないかと、また暖かくなればその上に寝転んで星空を眺めるのも良いなと思ったのです。ジョイント式のパネルはアカシア自然木のものにしました。天然木は人口木よりも耐久性は劣りますが触感が冷たくないからです。値段は人工木より安いので、試しに設置するのにも良いと思いました。またパネルなので、取り外せて床面の清掃が簡単に出来ます。ウッドデッキは格好良くて憧れますが、費用やメンテナンス等を考えると、パネルが最適と思いました。 設置するにあたり、まずは清掃です。洗濯物や布団を干す以外にはあまりバルコニーに出ることはなかったので、細かな砂や埃、洗濯物等の糸くずなどが結構溜まっていました。綺麗にしてからパネルを張っていきます。35枚(5枚×7列)使いました。バルコニーの1/4くらいの床は剥き出しですが、取り敢えずこれで様子見することにしました。パネルなので、必要ならいつでも追加できるからです。結局のところ、それから追加せずにいます。  ウッドパネルを張ると、殺風景だったバルコニーが居心地良く見えるようになりました。さっそくその上にごろんと横になってみると、木のぬくもりが感じられ初春の光がとても気持ち良く感じられました。冷気の軽減もかなり出来たように思います。朝でも裸足で出られ、真冬であれば靴下を履いていればサンダル無しでも大丈夫そうです。その効果は夏でも現れました。火傷しそうなバルコニーの暑さの軽減も出来たのです。 ウッドパネルを張ると、殺風景だったバルコニーが居心地良く見えるようになりました。さっそくその上にごろんと横になってみると、木のぬくもりが感じられ初春の光がとても気持ち良く感じられました。冷気の軽減もかなり出来たように思います。朝でも裸足で出られ、真冬であれば靴下を履いていればサンダル無しでも大丈夫そうです。その効果は夏でも現れました。火傷しそうなバルコニーの暑さの軽減も出来たのです。そのパネルですが、直射日光の当たる酷暑のためか8月終わり頃には乾燥して白く変色してきていました。そこで9月初旬に塗料を塗ることにしました。パネルなので簡単に取り外せるのが良いですね。木目など美しく仕上げるにはキシラデコール等の2回塗り塗料を使いますが、私は元来面倒くさがりなので、1回塗りの塗料にしました。塗料の色が強く出ましたが、全部のパネルを塗ったので結果的に問題なかったです。 ウッドパネルを張ってからバルコニーに出る回数が増えました。その効果からか以前よりも綺麗にしています。寝転んで日向ぼっこしたり、夜には星を眺めたりしています。夏にはシェードを張って暑さ対策もしました。バルコニーからの眺めは全然良くなくて、隣家やマンションが見えるだけです。それでも、ちょっとしたことで、心地よい空間になったような気がします。 |

||

【PR】

|

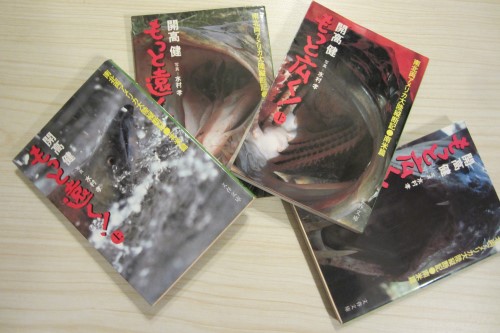

| 読書の秋 |

| 2023/11/10 |

11月に入ったと言うのに夏日が続いていましたが、今日は気温がだいぶ下がってようやく秋らしくなってきました。「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」など「~秋」と言われるように秋は何かをするのに良い季節なのだと思います。何故そう言われるようになったのかは良くわかりませんが、きっと過ごしやすい気候だからのように思います。 気温が下がってくるとゆっくり椅子に座ったり、カーペットに寝そべって本を読みたくなってきますね。今では電子ブックもありますが、個人的には紙の本を手に取って、だらしない恰好で読むのが好きですね。老眼鏡が必要になってから、紙面のものを読むのはとても億劫になりPCの24インチモニターで見ることが多いのですが、何故か秋になると紙の本を取り出してみたくなります。因みにスマホも画面が小さいので、物読みはあまりしないです。 気温が下がってくるとゆっくり椅子に座ったり、カーペットに寝そべって本を読みたくなってきますね。今では電子ブックもありますが、個人的には紙の本を手に取って、だらしない恰好で読むのが好きですね。老眼鏡が必要になってから、紙面のものを読むのはとても億劫になりPCの24インチモニターで見ることが多いのですが、何故か秋になると紙の本を取り出してみたくなります。因みにスマホも画面が小さいので、物読みはあまりしないです。紙の本の良さは、その没入感にあると思います。ページをめくる物理的な接触が集中力を高めているのかもしれません。疲れたらページの間に何かを挟んで置いておき、続きもすぐに読み始めることが出来ます。PCやスマホでは起動したり、画面操作が必要になるので紙の方が読者との一体感が強いような気がします。また、気に入ったものを持っていたいと言う所有欲を満たすのは断然紙の本ですね。普段電子書籍を読んでいても、気に入ったものは紙の本を購入する人も多いと思います。 さて、ふと棚に目を向けると開口健氏の「もっと遠く!」「もっと広く!」の文庫本が目に留まり、久しぶりに取り出してみました。両方ともに上下巻あり計4冊になります。発刊当初はハードカバーの大型版で、当時学生だった私は表紙の迫力ある写真に心動かされながらも、金欠だったのもあり、購入しませんでした。それから10年以上経ってから一人で海外旅行に行くようになり、移動中や旅先で読む本を探していると、この文庫本を見つけたのです。私にとって、この本は旅で読むのに最適でした。当時、私は釣りをしていませんでしたが、それは全く関係ありませんでした。その後、「オーパ!」「オーパ、オーパ!!」「ベトナム戦記」「輝ける闇」等、同作家の作品をむさぼるように読みました。特に紀行記はこの作家の観察力や洞察力、知見やユーモアを交えた文章にとても惹かれ、旅のお供に欠かせない本になりました。 一つ言っておきたいのは、当時の考え方や風俗を語ったり描写したりする部分がありますが、今の考え方と合わないところもあります。しかし、それはその時代を描写しているものだと思います。 その「もっと遠く!」「もっと広く!」を久しぶりに読み返してみたくなりました。素晴らしい写真が沢山掲載されているのでそれを見るだけでも楽しくなります。暖かいカフェオレでも飲みながら、今夜は秋の読書です。 皆さまも、良い本に出会えることを! |

| 【PR】 |

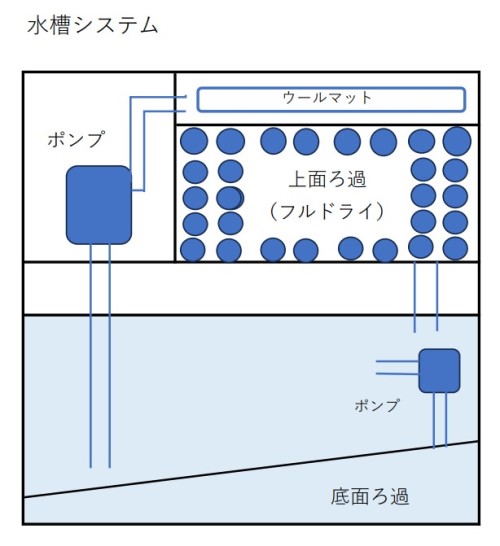

| アクアリウム | ||

| 2023/11/3 | ||

9月の終わり頃に、今年初めてのマハゼ釣りに行きました。竿を下ろして立て続けに2匹釣れたので大漁を予感するも、それからはなかなか釣れず、3時間粘って17匹でした。最後の1時間は全くダメでした。自宅に持ち帰り14匹は唐揚げして頂きました。残る3匹はカエルウオが1匹だけいる水槽に入れてみました。 ハゼは2日後に1匹、1週間後に1匹が死んでしまい、今は1匹だけ残っています。おそらく人口餌をエサと認識するのが遅れたことが原因と思います。以前飼育した時は、水槽に入れた日から人口餌を食べ、同じ水槽内で5匹を飼育することが出来たのですが、今回はそうなりませんでした。ハゼは大食漢で、個体差があると同じハゼであってもエサと認識してしまいます。そのため著しい体格差がないように注意したのですが、それでも空腹のためか、大きい個体が小さい個体にアタックしたと思われます。その結果、1匹だけになってしまいました。その1匹ですが、今は人口餌に慣れ食しています。 ハゼは2日後に1匹、1週間後に1匹が死んでしまい、今は1匹だけ残っています。おそらく人口餌をエサと認識するのが遅れたことが原因と思います。以前飼育した時は、水槽に入れた日から人口餌を食べ、同じ水槽内で5匹を飼育することが出来たのですが、今回はそうなりませんでした。ハゼは大食漢で、個体差があると同じハゼであってもエサと認識してしまいます。そのため著しい体格差がないように注意したのですが、それでも空腹のためか、大きい個体が小さい個体にアタックしたと思われます。その結果、1匹だけになってしまいました。その1匹ですが、今は人口餌に慣れ食しています。 カエルウオはと言うと、元気です。岩と底砂の隙間に隠れ場所が複数あるのも理由の一つですが、かなり鋭い歯を持っているので、ハゼと言えども食べるのは難しいと思います。余談ですが、カエルウオは雑食性ですが、主に藻類を食べており、岩などにへばり付いている藻をその歯で千切って食べます。なので、水槽内に藻が発生していれば、給仕なしでも生きていけます。 カエルウオはと言うと、元気です。岩と底砂の隙間に隠れ場所が複数あるのも理由の一つですが、かなり鋭い歯を持っているので、ハゼと言えども食べるのは難しいと思います。余談ですが、カエルウオは雑食性ですが、主に藻類を食べており、岩などにへばり付いている藻をその歯で千切って食べます。なので、水槽内に藻が発生していれば、給仕なしでも生きていけます。その2匹の入っている水槽を紹介したいと思います。写真では紹介用に水槽前面に付いた藻をざっとふき取っていますが、普段は向こうが透けて見える程度に藻が貼り付いています。背面の藻はそのままなので、水が薄茶に見えますね。藻はカエルウオのエサでもありますが、「カクレクマノミ」の記事でも書きましたが、大半は私のずぼらさからくるものです(笑)。  60㎝水槽ですが、上部のろ過槽が一体となったアクリル製でタンク(飼育槽)部分の高さは45cmあります。海水魚飼育を始めた頃に購入したものです。ろ過槽はフルドライろ過対応になっているため高さがあります。ドライろ過を簡単に説明すると、水槽から汲み上げた水を上部からシャワーのように落とし、バクテリアの定着したろ材の間を流します。ろ材は水没することなく常に空気に接しているので、多くの酸素の供給が出来、バクテリアの活動が活性化します。滝に打たれているようなイメージですね。バクテリアによる生物ろ過以外に、分解前のアンモニアを放出する効果もあります。ただ、そのような効果を得るためには水を流す距離が重要になってくるので、ろ過層自体が大きくなってしまいます。写真を見ても分かるように、タンク上のろ過槽部分は高さが30cmあります(ろ過槽内に藻が発生しないように黒いフィルムを貼っています)。ろ過能力はかなり高いと思います。 60㎝水槽ですが、上部のろ過槽が一体となったアクリル製でタンク(飼育槽)部分の高さは45cmあります。海水魚飼育を始めた頃に購入したものです。ろ過槽はフルドライろ過対応になっているため高さがあります。ドライろ過を簡単に説明すると、水槽から汲み上げた水を上部からシャワーのように落とし、バクテリアの定着したろ材の間を流します。ろ材は水没することなく常に空気に接しているので、多くの酸素の供給が出来、バクテリアの活動が活性化します。滝に打たれているようなイメージですね。バクテリアによる生物ろ過以外に、分解前のアンモニアを放出する効果もあります。ただ、そのような効果を得るためには水を流す距離が重要になってくるので、ろ過層自体が大きくなってしまいます。写真を見ても分かるように、タンク上のろ過槽部分は高さが30cmあります(ろ過槽内に藻が発生しないように黒いフィルムを貼っています)。ろ過能力はかなり高いと思います。私はそれに加えてタンク内に底面ろ過フィルターも設置しています。底砂がフィルターとなり、ろ過された水を汲み上げタンク内を循環させるものです。生物数から過剰能力と思いますが、どちらかのポンプが故障した時などは安心ですね。その甲斐あってか、水換えした記憶はこの5年間で数回しかありません。あとは蒸発した分の水を足すだけです。 ただ、海水なので塩ダレはどうしても発生してしまいます。それは気付いたら拭き取っていますが、不足した塩分はたまに給水時に混ぜて入れています。とは言え、ハゼもカエルウオも汽水域でも棲めるのでそれほど気にしてはいません。 それから、この水槽では照明やヒーターも使用していません。近場で釣ってきた魚なので、室内の自然光と照明、温度環境だけで飼育できると考えるからです。実際、カエルウオは飼育してから7年目に入りました。 このように手間の掛からない水槽ですが、インテリアとしては見られないですね。飼っている魚も地味で、本当に趣味以外の何物でもないです。(笑) 私にとってのアクアリウムの魅力は、そこに一つの世界が出来上がることだと思います。小学生の頃、アニマと言う月刊誌がありました。何時のものだったかは定かではないのですが、バランスド・アクアリウムに関する記事がありました。そこに動物行動学者のコンラート・ローレンツ博士の寄稿があり、バランスド・アクアリウムは一つの小さな生態系がそこに出来ており、それを観察するのはとても興味深いと言った内容だったのを記憶しています。子供ながら、単に生き物を飼育するのではなく、小さな世界を創ると言うことにとても魅了されました。そして今に至っていると感じます。  (備考) 最近では家庭用のフルドライフィルターは殆ど見かけないですね。どうしても設備が大きくなるためと思います。水槽上部の取り付けは設置場所を選びますし、インテリア的に見ると景観はあまり良いとは言えないかもしれません。オーバーフロー型のシステムであれば、ろ過部分は水槽の下で見えなくなり良いのですが、それでもフルドライはあまり見かけないですね。ドライ式とウェット式を組み合わせたものが主流のようです。両方の良いとこ取りを狙ったものと思われます。実際、上記の私の水槽も結果的に同じようなものになっていますね。 私のクマノミ水槽(オーバーフロー型)は小型なのでドライろ過は設置できませんでした。代わりにプロティンスキマーを取り付けています。プロティンスキマーはタンパク質などの微細な有機物を腐敗する前に除去する物理ろ過装置です。 |

||

【PR】

|

| バードウォッチング | ||

| 2023/10/27 | ||

我が家の巣箱から巣立って以来、たまにしか見なかったシジュウカラが、秋になりエサが少なくなったからか、ツガイで戻ってきました。毎日数回来て、給仕箱のヒマワリの種を啄んだり、なんちゃってビオトープで水浴びしたりしています。たぶん春にヒナを育てていたツガイだと思います。それから最近、ヒヨドリの鳴き方が変わったので、きっと渡ってきた個体ではないかと思います。 秋になると色々な鳥が渡ってきますね。カモなどの水鳥はたくさんやって来ます。上野の不忍池などは、一気に活気付いて騒々しいぐらいになりますね。何種類ものカモがいて見ていて楽しくなります。 秋になると色々な鳥が渡ってきますね。カモなどの水鳥はたくさんやって来ます。上野の不忍池などは、一気に活気付いて騒々しいぐらいになりますね。何種類ものカモがいて見ていて楽しくなります。秋・冬のバードウォッチングは、木々の葉が落ちて鳥を探しやすくなります。因みにバードウォッチングはバーディングと呼ばれたりもします。海外ではバーディングと呼ぶのが一般的だそうです。バードウォッチングは都会でも田舎でも、山でも海でも、何処でも出来ますね。散歩しながら、山歩きをしながら、鳥の姿や鳴き声に気付いた時に見るだけでも良いのです。鳥の名前がちょっと気になったら図鑑やフィールドガイドで調べてみるのも楽しいものです。今ではGoogleレンズで写真を撮って調べることも出来ますね。この機能はとても便利で楽しいです。とは言え、小さな素早い鳥をGoogleレンズで撮るのは難しいですけどね。調べるのにはハンディタイプの図鑑が使いやすいですね。普段は持ち歩いていなくて帰宅してから調べるにしても、片手で持てるので便利です。そうとは言え、最近では私はネットで調べることが多いですね。これからの季節、暖かい物を飲みながら鳥の名を調べるのも良いものです。 空を渡り鳥の編隊が飛んでいたり、季節の鳥の姿を見つけたりすると、季節の遷り変りを感じられます。それが何という名の鳥だろうかと調べ、分かった時は嬉しいですね。少し豊かになったような気がします。わざわざ鳥を見に行こうと出かけることは殆どないのですが、日常の中で見かけたり、声に気付いたりした時に、ちょっと気持ちを向けてみるのもバードウォッチングではないかなと思います。 時に自然は驚くようなプレゼントをしてくれることもあります。昨年の夏ですが、子供を部活に送った後に近くにある市民の森を歩いてみたのですが、カラスの鳴き声に何かなと近づくと、林の中の草むらに白い大きな鳥がいて、数羽のカラスから威嚇されていました。よく見ると背中は深い青色でした。「オオタカ!?」と半信半疑のまま咄嗟にスマホを取り出そうとしたのですが、私の姿に気付いたのか音を立てて飛び立ちました。その姿は確かにオオタカでした。木々の間をぬって空高く舞い上がると、宙を1周回ってから山の方へ飛び去って行きました。私以外に人はおらず、まさしく私のためだけにあった素敵な出会いでした。写真を撮れなかったのは残念でしたが、とても嬉しくて暖かな気持ちになりました。 バルコニーや窓から眺めるバードウォッチングも良いものです。この夏、時折ウグイスの声がとても近くから聞こえていました。何度か目を凝らして探してみましたが、多くがそうであるように、声はするが姿は見えないと言うことが続きました。良く晴れた朝でした。透き通るような声が聞こえ、バルコニーから声のする方を見ると、電柱の一番上に鳥がいるのに気付きました。部屋に置いてあった双眼鏡を取り出して見てみると、声に合わせて口を開けて喉を鳴らしているのが見えました。ウグイスです。自然下で疑いもなくその鳥だと分かったのは初めてでした。 これからも鳥たちとの素敵な出会いがあれば嬉しいなと思っています。 |

||

【PR】

|

| ネガフィルム |

| 2023/10/20 |

|

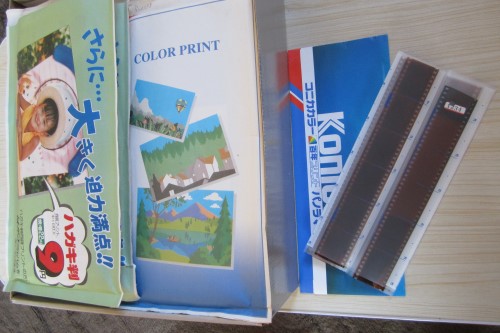

私が写真に興味を持ったのは海外旅行に行くようになってからです。その当時はまだデジタルカメラは一般に普及しておらず、フィルムカメラを使っていました。初めに使っていたのはバカチョンと呼ばれたオートフォーカスタイプのコンパクトカメラでした。ペンタックスESPIO140Mと言う機で、38mm~140mmズームが便利で使い勝手の良いものでした。ケニアに行くまでは一眼レフなんて必要ないと思っていたぐらいです。 2000年にケニアに初めて行った時もこのカメラを持って行ったのですが、マサイマラの自然の雄大さや野生動物の姿など撮るには、とてもこのカメラでは足りないと感じました。一緒にサファリする仲間たちの持っている望遠レンズ付きの一眼レフを見て、とても欲しくなったのを今でも覚えています(その時の様子はケニア旅行記1に書かれています)。ケニアから帰ってきた時には既に翌年は一眼レフを持ってケニアに行くと決めていました。 初めて買った一眼レフはキャノンのEOS Kissです。標準ズームと望遠ズームがセットになっていて、望遠側は300mmまでありました。このカメラは初心者用、入門用と言われていますが、軽く使い勝手が良かったです。この頃からデジカメが普及し始めたのですが、まだ画素数が少なく荒いものでした。2002年に初めて買ったデジカメはキャノンのPowerShot A30と言うコンパクトデジカメで、120万画素しかありませんでした。しかし、その便利さから、撮影に足りうるリーズナブルなデジタル一眼カメラが出たら買おうと思っていました。その後、コンデジは何度か買い替えましたが、本腰入れて撮る時はやはりフィルムカメラのKissでした。 2005年にキャノンからEOS Kiss Digital Nと言うデジタル一眼レフが登場し800万画素ながら兼価であったので購入しました。今であれば800万画素しかないと思いますが、当時はそれでも鑑賞に耐えうるものと感じました。また、フィルム一眼で使用していたレンズが使えるのもキャノンにした理由でした。そして、そこから私はフィルムカメラを使用することが無くなりました。  今、手元にはフィルムカメラで撮ったネガフィルがあります。一番古いものは1996年にセーシェルで撮ったものでした。なので、1996年~2004年の9年間のものです。一眼レフを購入した2001年以降のものが大半ですが、量としては、ネガの入っている袋のままで、スニーカーの箱で1箱分です。気に入った写真もあり記録を残すと言う意味でも、このくらいの量であれば、デジタル化しても良いかなと思い立ちました。 今、手元にはフィルムカメラで撮ったネガフィルがあります。一番古いものは1996年にセーシェルで撮ったものでした。なので、1996年~2004年の9年間のものです。一眼レフを購入した2001年以降のものが大半ですが、量としては、ネガの入っている袋のままで、スニーカーの箱で1箱分です。気に入った写真もあり記録を残すと言う意味でも、このくらいの量であれば、デジタル化しても良いかなと思い立ちました。当初、ネガフィルムをデータ化するサービスを数社が行っていてお願いしようと思ったのですが、試算するとかなりの金額になるため諦め、地道ながら自分でやろうと決めました。以前使用していたキャノンのフラットベッドスキャナにはネガフィルムをデータ化する機能があったのですが、今は持っていないため、新たにスキャナを購入することにしました。調べてみると、キャノンやエプソンの最新フラットベッドスキャナにはその機能が備わっていないようです。デジタルが当たり前の世の中になったので当然ですね。自分でするには小型のフィルムスキャナや、デジカメでネガを撮る方法などがありました。フィルムスキャナに関しては、構造はデジカメで撮るのと同じようです。検討した結果、フラットベッドスキャナーであれば他の作業をするのにも使えるので、中古で安いものがあればと言う条件で探すことにしました。  キャノンのCanoScan

9000Fと言う2010年に発売された製品があり、性能が良さそうでした。中古だとフィルム専用のトレーが付属していないものが多かったのですが、たまたまトレーも付いて1万円を切るものが見つかり購入しました。傷があるので安かったようですが、私には全然気にならない程度で、動作も正常でした。ネガフィルムをスキャンしてみると綺麗な画像が撮れました。以前使っていたものよりも各段に画質が良いので驚きました。フィルム12コマを連続スキャンでき、ゴミの除去やフィルム劣化を修正する機能まであってとても便利です。時間は掛かりそうですが、暇な時などにポレポレ作業していきたいと思っています。 キャノンのCanoScan

9000Fと言う2010年に発売された製品があり、性能が良さそうでした。中古だとフィルム専用のトレーが付属していないものが多かったのですが、たまたまトレーも付いて1万円を切るものが見つかり購入しました。傷があるので安かったようですが、私には全然気にならない程度で、動作も正常でした。ネガフィルムをスキャンしてみると綺麗な画像が撮れました。以前使っていたものよりも各段に画質が良いので驚きました。フィルム12コマを連続スキャンでき、ゴミの除去やフィルム劣化を修正する機能まであってとても便利です。時間は掛かりそうですが、暇な時などにポレポレ作業していきたいと思っています。最近では、またフィルムの良さが見直されていると聞きます。一過性のものかもしれませんが、現像するまで分からない、時間を含めたフィルム写真の良さがありますね。 でも、失敗写真が多いと凹みますね。以前、パノラマモードにしたのを忘れて撮り続けたことがあり、大失敗したことがあります。現像と同時プリントでお願いしたのですが、写真ができて、そこで初めて分かりました。(笑)それも思い出の一部ですね。 スキャンした画像  |

| 【PR】 |

| 干物つくり |

| 2023/10/16 |

ようやく秋らしくなり、朝晩は肌寒く感じるようになってきましたね。1日を通して寒暖差はありますが、高くても25度前後で、湿度が低いのでとても過ごしやすいこの頃です。このような天気の時は魚の干物をつくるのに絶好なので、干物を作ることにしました。  今日も真っ青な秋空が拡がっています。モニタの背景画面にしているケニアのマサイマラの風景の空色と同じなのに気づきました。この空がマサイマラに繋がっているのですね。 秋の夜長、自分で作った干物を炙って、それを肴にお酒を飲みたいなと思っています。  |

マサイマラ |

| ダイニングチェアの修理 | ||

| 2023/10/6 | ||

|

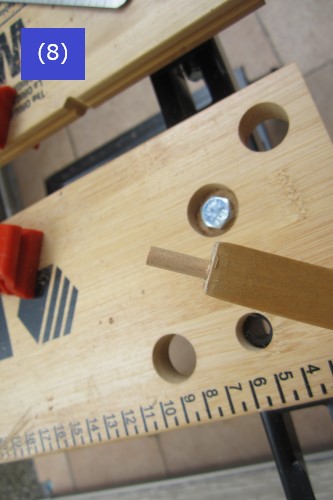

子供が使っているダイニングチェアの背もたれ部分が壊れたので修理することにしました。 椅子の背もたれの縦棒(背束)を固定しているダボが折れてしまったのです。他の背束もよく見てみると折れそうなものが何本もありました。背束を単に接着するだけでは強度的に耐えられないことから、新しいダボの取り付けが必要なため、椅子を分解、補修し、組み直すことにしました。 椅子の修理手順 (1)座面を取り外します。(座面はネジで留まっているので簡単に取り外せました) (2)座面の木枠の歪み防止のための隅木を外します。(木ネジを外します) (3)後脚と背もたれ部分を外します。(背もたれの修理なので前脚は外しません) 簡単に引き抜けないので、ゴムハンマーで叩きながら外しました。 この時、後脚を止めるダボが1本折れていたのですが、たぶん、座ったまま 前脚を浮かせたことで、後脚に負荷が掛かったためと思います。 行儀の悪さが分かりますね。(笑) (4)後脚を背もたれ部分から外します。 笠木(背もたれ上部の横木)と背貫(背もたれ下部の横木)を抜くのですが 笠木の接着が強く、片方の脚部のダボ周りが欠けてしまいました。 力が加わる場所ではないので、欠けた部分は接着しました。 (5)背もたれ部分を背貫・笠木・背束に分解します。 (6)各部品で折れたダボが残っている所はドリルでダボを取り除き、 新しいダボが入るように穴を空けます。(写真は後脚部) (7)背束のダボは直径5mmで合うダボがなかったので、同径の棒を買ってきて 必要な長さに切って作成しました。 (8)新しいダボを(6)で作った穴に差込ます。(写真は背束部) (9)逆の手順で組み立てていきます。 背もたれを組上げる際に、笠木をハンマーで叩いていたら欠けてしまいました。 背面上部の力が加わる部分ではないので接着対応しました。 細かく砕けて綺麗に接着できなかった箇所は、ウッドパテで埋めました。 (10)完成

木が割れてしまったりと素人作業ですが、ぐらつきもなく修理は完成しました。 遠目で見ると割れた所は目立たないので、初めての作業としては及第点かなと思います。 次回、同様な修理があれば木割れには注意したいですね。 ※(10)完成写真の背束が1本斜めに向いていますが、その後調整済です。 |

||

【PR】

|

| 無水鍋 | ||

| 2023/9/22 | ||

無水鍋をご存知でしょうか? 家庭でもキャンプでも使えて、とても重宝する鍋です。無水鍋をネット検索すると各社から出ているようですが、私が使っている物はHALムスイ社が製造している物です。アルミニウム合金鋳物製で銀色の厚みのある本体とフタ、シンプルな形状がとても恰好良いのです。私が幼少時より母が使っていたので、その基本設計は殆ど変わっていないのだと思います。ムスイ社のWebサイトを見てみると、1953年に開発されたと記載されていました。私が生まれる前から製造され、変わらずに今日に至っていると思うと感慨深いものがあります。「グッドデザイン賞」「グッドデザイン ロングライフデザイン賞」を受賞しているのも納得できます。 この鍋を一言で表現するとしたら「質実剛健」と言う言葉がぴったりだと思います。一生モノになると思います。しかも「炊く、蒸す、煮る、茹でる、焼く、炒める、揚げる、オーブン代わりの天火調理」と、8通りの使い方ができるのです。さすがにこの鍋で8通りの調理を全て行う方はいないと思いますが、便利なので、この鍋を持っていないのであれば、お奨めしたいですね。 この鍋を一言で表現するとしたら「質実剛健」と言う言葉がぴったりだと思います。一生モノになると思います。しかも「炊く、蒸す、煮る、茹でる、焼く、炒める、揚げる、オーブン代わりの天火調理」と、8通りの使い方ができるのです。さすがにこの鍋で8通りの調理を全て行う方はいないと思いますが、便利なので、この鍋を持っていないのであれば、お奨めしたいですね。色々な用途で使えるのでキャンプに持っていくのも良いです。変なでっぱりがないのでパックし易く、厚いアルミ合金で頑丈なのも良いですね。その分、重さが気になりますが、車でキャンプに行くのであれば問題ないですね。この鍋が一つあるだけで料理の幅が拡がりますよ。ただ、炭の直火だと真っ黒なススが付いてしまうので、私はガスコンロも必ず持って行っています。キャンプ専用と割り切って使う分には炭の直火でも構わないですが、家庭で使う方がメインですからね。この道具の便利さを家庭調理で使わない手はないです。  さて、この鍋ですが、見れば見るほど気に入ってしまいます。本体とフタの一体感と、厚めの鈍く光るアルミの質感。蒸気を逃がさないために重さはあるが、決して重すぎない適度な質量感。それらを含めて醸し出される機能美が感じられて、道具としても完成された一品と感じます。ル・クルーゼやストゥブ、バーミキュラにはない道具としてのシンプルな美しさが本当に格好良いと思います。 さて、この鍋ですが、見れば見るほど気に入ってしまいます。本体とフタの一体感と、厚めの鈍く光るアルミの質感。蒸気を逃がさないために重さはあるが、決して重すぎない適度な質量感。それらを含めて醸し出される機能美が感じられて、道具としても完成された一品と感じます。ル・クルーゼやストゥブ、バーミキュラにはない道具としてのシンプルな美しさが本当に格好良いと思います。色鮮やかな鋳物ホーロー製鍋も我が家では使っていますが、主にシチューやスープなどの長時間の煮込み料理に使っています。無水鍋は温野菜や、貝の酒蒸しなど比較的に短時間で調理するものが向いているような気がします。アルミなので熱伝導が良いからと思います。とは言え、火加減に注意すれば煮込みも出来ます。 無水鍋と言われていますが、野菜を蒸す時などは少量の水を入れると失敗しません。水を入れることで熱伝導が一気に加速する上、野菜の水分が残るので旨味も保持されます。この方法でブロッコリーを蒸すととても美味しいですよ。茎は甘くほくほくして美味しいので是非入れてみてください。 写真は私が実際に使っている鍋ですが、使用感ありありですね。(笑) |

||

|

【PR】

|

| アジ丸干しのスモーク |

| 2023/9/15 |

|

先日、「カマスの一夜干し」の記事の最後にスモーカーの話をしましたが、久しぶりに使いたくなったので、小アジの丸干しを軽く燻してみました。 小アジはスーパーで10匹298円と安かったので買ってきて、カマスの時のように一夜干しにしました。作り方は同じですが、今回は旨味調味料は入れず、エラ・ハラ抜きで丸のまま干しました。余談ですが、千葉県外房の勝浦市の朝市で買った小アジの丸干しはとても美味しかったです。気にならなければ、焼けば骨まで食べられました。もしも勝浦に行く機会があればお土産に買って帰るのも良いですね。  さて、一夜干しにしたアジですが、スモーカーに丁度入る5匹分を燻すことにしました。「Camerons」のミニスモーカーを使って燻します。ミニと称していますが、丁度家庭用コンロに収まるぐらいの大きさです。アメリカのメーカーなので、USAサイズなのでしょうね。燻すにあたり、軽く香りが付くぐらいにしようと思いました。干物やソーセージ、チーズなど、何度か燻してみましたが、強く燻すと香りが強すぎて本来の味が損なわれるからです。ほんのりと香りが纏わりつくぐらいが好きですね。 さて、一夜干しにしたアジですが、スモーカーに丁度入る5匹分を燻すことにしました。「Camerons」のミニスモーカーを使って燻します。ミニと称していますが、丁度家庭用コンロに収まるぐらいの大きさです。アメリカのメーカーなので、USAサイズなのでしょうね。燻すにあたり、軽く香りが付くぐらいにしようと思いました。干物やソーセージ、チーズなど、何度か燻してみましたが、強く燻すと香りが強すぎて本来の味が損なわれるからです。ほんのりと香りが纏わりつくぐらいが好きですね。作り方を簡単に説明します。 (1)スモーカー本体の底にアルミホイルを敷き、その上にウッドチップを入れます。 チップはヒッコリーを使用し、量は小さじ2杯ぐらいにしました。 アルミホイルを敷くと片付けが楽になります。 (2)(1)の上に汁受トレイと網を乗せます。 食材のくっつき防止で網に薄くオリーブオイルを塗っておきます。 (3)食材(アジ丸干し)にオリーブオイルを薄く塗ってから、網の上に並べます。 オイルを塗るのは煙を付きやすくするためです。 (4)本体にフタをスライドさせてはめ込みます。 (5)(4)をコンロに乗せ火を付けます。火加減は弱火にします。 (6)チップの燃える香りがしてきて、次第に本体とフタの隙間から煙が出てきます。 (7)15分ぐらい燻して火を止め、そのまま10分程度置いておきます。 10分置くのは香りをなじませるためです。

※食材の種類や大きさ、量によって、チップの量や加熱時間を変えてください。 ※チップを他の種類にすると香りが変わります。 ※決まりはないので、自分好みを見つけるのも楽しみのひとつです。 出来立てをさっそく食べてみると、薄っすらとスモークした香りを纏っていて、身はふっくらと柔らかく、とても上品な味になっていました。小さいのもあり、一人で全部ぺろりと食べてしまいました。 好みによりますが、もう少し香りが欲しいのであればチップの量を増やすと良いです。香りが強くなるとワイルド感が増しますね。 色々と試してみると楽しいですよ。 |

|

| サバ味噌 | ||

| 2023/9/8 | ||

|

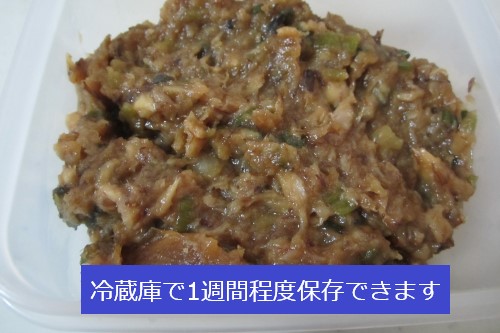

スーパーで鯖が売られているのを見て、「秋サバ」と瞬時に頭に浮かび、買い物かごに入れてしまいました。夕食は「鯖の塩焼き」で決まりです。味噌煮も捨てがたいのですが、鯖の旨味が直接感じられる塩焼きが良いですね。ところが焼いてみると脂の乗りが少なく、秋サバのふくよかな味覚には遠いものでした。まだまだ暑いので脂の乗りが今ひとつなのだと思います。とは言え、不味くはないですよ。秋サバと比べたらと言うことです。ふっくらと丸みを帯びた鯖が出回るのはもう少し先ですね。 その焼いた鯖なのですが、半身分(尻尾の方)が残ってしまいました。子供に出したのですが、肉食動物の下の子はあまり手を付けなかったのです。私が子供の時にそうだったので、あまり文句も言えませんね。きっと大人になると魚の美味しさに気づくと思います。(因みに鯖の味噌煮は好きなようです) 私もそこのところは分かっていて、キャベツと豚ひき肉のミルフィーユスープを作って出したものだから、そればかり食べていました。子供に甘いと言えば甘いかもしれませんね。因みにミルフィーユなんて格好よく言っていますが、キャベツの葉とひき肉を交互に重ねただけの、ロールキャベツの巻く手間を省いたお手軽料理です。 さて残った塩焼きですが、1日経っても冷蔵庫に入ったままでした。誰も食べようとせず、捨てるのは勿体ないので「サバ味噌」にすることにしました。この呼び方が正しいのか分かりませんが、焼いた魚の身と味噌を味醂と酒で溶いたもので一緒に炒め煮する調理法です。今回はサバなので「サバ味噌」と言っています。鰯だったら「イワシ味噌」ですね。酒の肴やお茶漬け、キュウリのスティックに付けて食べても美味しいですよ。勿論他の魚でも出来ます。簡単に作れるので、もしも焼いた魚が残ってしまったらやってみては如何でしょうか? 簡単に「サバ味噌」の作り方を説明します。 材料 サバ塩焼きの残り(半身) (A)味噌(大さじ4くらい) 味醂(大さじ3くらい) 砂糖(大さじ3くらい) 酒(大さじ3くらい) 醤油(少々 無くても良い) 水(大さじ2ぐらい 酒でも良い) ショウガ(すったもの1欠 市販チューブ可) 長ネギ(1本 刻んでおく) ゴマ油(小さじ1) 手順 (1)サバの骨を取り、身だけにします。 (2)ごま油を入れて温めたフライパンに長ネギ半量、ショウガを入れ炒めます (3)良い香りがしてきたら(1)をフライパンに入れます (4)箸やヘラを使って身をほぐすように炒めていきます (5)身が解れたら(A)を入れます ※調味料をお椀に溶いておくと便利です (6)焦げ付かないように弱火でヘラでかき混ぜながら煮詰めていきます (7)残りのネギを(6)に加えてさらに煮詰めていきます (8)とろりとしてきたら味見し、甘味が足りなければ味醂や砂糖を加えます (9)汁気がなくなりペタペタしてきたら出来上がり

※目分量で作っているので、調味料の量はあくまで目安です。 焼き魚の皮を入れても良いですが、匂いが気になる方は身だけにしてください。 ショウガは粗みじんにしたものを入れると食感が変わりそれも美味しいです。 味噌の種類を変えて自分好みの味を探してみても良いですね。 私はまずは炊立てご飯の上に乗せて食べました。素朴な味で美味しかったです。 サバ味噌は大概のお酒に合います。特に日本酒に合いますね。個人的にはワインにはあまり向かないと思います。魚介には白ワインを合わせると一般的に言われていますが、ワインの成分と魚介の成分が反応して生臭くなるのだと思います。 ちょっと気になったのでネットで調べてみると、やはりそうでした。生臭さの原因はワインに含まれる鉄分だそうです。KIRINグループのメルシャン株式会社で研究・発表されていました。Web公開は2010年4月なので、それほど前のことではないのですね。この記事を書いている間に調べたので気持ちが本当にすっきりしました。私以外にも多くの人が感じていたことなのですね。 他に「魚料理と相性バツグン!”さかなワイン”のススメ」と言うページがあり、和食には日本ワインが良いとのことでした。特に白ワイン品種の「甲州」が良いそうです。今度試してみたいですね。 詳細記事はリンクを貼っておきますので、興味があれば見てみてください。 世界が注目!魚介とワインの組み合わせで発生する生臭い「におい」のメカニズムを解明|ストーリー・レポート|キリンの研究開発 (kirinholdings.com) 魚料理と相性バツグン! "さかなワイン"のススメ|ワインを楽しむコツ|ワインアカデミー|キリン (kirin.co.jp) |

||

|

【PR】

|

| 深夜特急 | ||

| 2023/9/1 | ||

|

TV番組の「報道ステーション」を見ていたら懐かしい顔に出会いました。作家の沢木耕太郎さんです。映画「春に散る」が公開されたことで、原作者の氏にキャスターの大越健介氏がインタビューすると言うものでした。場所は静かな日本庭園を眺める縁側で、リラックスした自然体な雰囲気がとても良かったです。対談の内容は映画に関するものは殆どなく、「生き方」の思いや考えを飾ることなく述べていました。特に印象だったのは、70歳を過ぎると目標を持って生きなくても良い、好きなことが一つあれば、それで十分だと言うようなことを仰っていました。それでも70歳を超えた作家は、まだまだ若々しく以前のイメージのままでした。 私は沢木さんに会ったことはないのですが、若いころに読んだ「深夜特急」と言う著書で知りました。日本からロンドンまでバックパックを担いで旅をする中で、様々な出来事や出会い等を綴ったものです。当時はこの本に触発されて海外に出かけて行った若者も多くいました。今でも出版されていて知っている方は多いと思います。私は年代がもう少し若いのでヒッピー(この言葉を知らない方も多いと思いますが)的なヒッチハイク旅はしていませんが、それでも一人旅は好きでたまに海外に出かけていました。その一部は当サイトで旅行記として掲載しています。 作家はインドからパキスタン、アフガニスタン、イラン、トルコへと旅を続けるのですが、今では殆ど叶わない旅だと思います。私が少年の頃、「兼高かおる世界の旅」と言う番組がありました。その当時のパキスタン、アフガニスタン、イランはとても豊かで美しく、TVの編集や演出もあるとは思いますが、人々も今よりも自由だった記憶があります。何故今のようになってしまったのかと、とても寂しく思います。それらも含めて「深夜特急」は当時の記録としても価値あるもののように思います。 「深夜特急」。もう一度読み返してみたいなと思い始めています。 |

||

|

【PR】

|

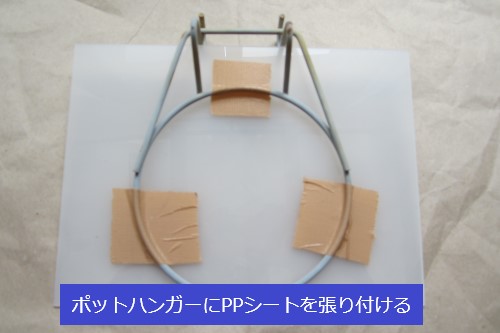

| カマスの一夜干し | ||

| 2023/8/28 | ||

カマスが安く売られていたので10匹ほど買ってきました。ヤマトカマスで、夏が旬の魚です。一回りほど大きいアカカマスの旬は初秋~冬頃ですね。ヤマトカマスはミズカマスとも呼ばれていて、水分を多く含んだ肉質をしています。なので、刺身には向いていません。塩焼きや干物にすると美味しく食べられます。それで、一夜干しにしてみました。 カマスは予め下処理(頭・エラ・ハラを取って開いてある)してあったので好都合でした。自宅で下処理をすると、特に夏は匂いの問題が出てきて大変ですからね。下処理したカマスは18㎝前後の長さだったので、中くらいのタッパーに塩水を作ってそこに浸けました。丁度10匹入ったので良かったです。塩水は10%ぐらいの塩分濃度が良いと言われますが、計量するのは面倒なので適当に作って、舌で舐めて決めました。塩の他に旨味成分の入ってる「めんつゆ」も少し入れてみました。たぶん塩分濃度は10%も無いと思います。海水よりもちょっと濃いくらいですので4%前後ではないかと思います。通常の一夜干しは20分くらい浸けて干すと言われていますが、濃度はそれほど濃くないことや「めんつゆ」の旨味成分を染み込ませたかったので、タッパーを冷蔵庫に3時間ほど入れておきました。 カマスは予め下処理(頭・エラ・ハラを取って開いてある)してあったので好都合でした。自宅で下処理をすると、特に夏は匂いの問題が出てきて大変ですからね。下処理したカマスは18㎝前後の長さだったので、中くらいのタッパーに塩水を作ってそこに浸けました。丁度10匹入ったので良かったです。塩水は10%ぐらいの塩分濃度が良いと言われますが、計量するのは面倒なので適当に作って、舌で舐めて決めました。塩の他に旨味成分の入ってる「めんつゆ」も少し入れてみました。たぶん塩分濃度は10%も無いと思います。海水よりもちょっと濃いくらいですので4%前後ではないかと思います。通常の一夜干しは20分くらい浸けて干すと言われていますが、濃度はそれほど濃くないことや「めんつゆ」の旨味成分を染み込ませたかったので、タッパーを冷蔵庫に3時間ほど入れておきました。 カマスをタッパーから取り出して、クッキングペーパーで水分をふき取り、それを干し網に入れます。網は直射日光の当たらない風通しの良い場所に吊るします。夏なので湿度が高すぎると腐敗が心配になりますが、この日は風があったので良かったです。一夜干しの名前の通り、一晩ベランダに吊るしておきました。夜に雨が降ることはなく、翌朝確認すると良い塩梅に乾いていました。表面は乾いているが、身に水分が残っている感じですね。軽く朝日に当ててから、日陰に移して昼過ぎまで干し、なんとなく良さそうなので皿に取って冷蔵庫に入れました。 カマスをタッパーから取り出して、クッキングペーパーで水分をふき取り、それを干し網に入れます。網は直射日光の当たらない風通しの良い場所に吊るします。夏なので湿度が高すぎると腐敗が心配になりますが、この日は風があったので良かったです。一夜干しの名前の通り、一晩ベランダに吊るしておきました。夜に雨が降ることはなく、翌朝確認すると良い塩梅に乾いていました。表面は乾いているが、身に水分が残っている感じですね。軽く朝日に当ててから、日陰に移して昼過ぎまで干し、なんとなく良さそうなので皿に取って冷蔵庫に入れました。 干物はその翌朝に魚焼きグリルに入れて焼いて食べてみました。塩加減は丁度良く、身はふっくらとしていて美味しかったです。「めんつゆ」の味は感じられなかったのですが、たぶん旨味成分(アミノ酸)の効果もあったのだろうと思います。ひと手間加えることで美味しくなると嬉しくなりますね。3匹焼いたのですが、2匹を食べてから思い出して写真を撮ったので、掲載の写真は1匹分です(笑)。 干物はその翌朝に魚焼きグリルに入れて焼いて食べてみました。塩加減は丁度良く、身はふっくらとしていて美味しかったです。「めんつゆ」の味は感じられなかったのですが、たぶん旨味成分(アミノ酸)の効果もあったのだろうと思います。ひと手間加えることで美味しくなると嬉しくなりますね。3匹焼いたのですが、2匹を食べてから思い出して写真を撮ったので、掲載の写真は1匹分です(笑)。軽く燻して食べるのも良さそうです。私はキャンプや自宅で手軽に燻製のできるスモーカーを使っているのですが、これは便利でお奨めです。ソーセージやチーズ等を燻して食べるのも良いですよ。家庭用ガスコンロでも使えて、コンパクトで手入れも簡単です。下記に紹介していますが日本語が変ですね(笑)。 |

||

|

【PR】

|

| ミニパワ-アンプ | ||

| 2023/8/19 | ||

パイオニアのミニコンポのスピーカーをオンキョーのブックシェルフ型のものに替えたので、スピーカーが余っていました。このスピーカーは小さいので作業室を兼ねている寝室に置くことにしました。パッシブスピーカーなので、アンプを繋いで音を鳴らします。かさ張らない小型のアンプが良いなと思い探してみると結構沢山あるのですね。手ごろな価格で低音と高音の調整が出来るものがないかと調べていると、なんとブルートゥース接続まで出来る安価なアンプが見つかりました。 パイオニアのミニコンポのスピーカーをオンキョーのブックシェルフ型のものに替えたので、スピーカーが余っていました。このスピーカーは小さいので作業室を兼ねている寝室に置くことにしました。パッシブスピーカーなので、アンプを繋いで音を鳴らします。かさ張らない小型のアンプが良いなと思い探してみると結構沢山あるのですね。手ごろな価格で低音と高音の調整が出来るものがないかと調べていると、なんとブルートゥース接続まで出来る安価なアンプが見つかりました。「Douk Audio G3」と言うパワーアンプです。有線で作業用PCと繋ごうと考えていたのですが、これであればスマホにも繋げます。価格が安いので試しに購入してみました。スピーカーのケーブルをそのままアンプに繋ぐ(銅線を巻き付ける)ことも出来たのですが、プラグを差し込んで接続できるようになっていたので、スピーカーケーブルにバナナプラグを取付けて接続することにしました。ハンダ付けの必要のないタイプ(圧着式)のプラグであればケーブル取付は簡単です。 アンプにスピーカーと音源のPCを繋げて電源を入れて音楽を流してみると、思っていた以上に良い音質にびっくりしました。音を出していないとハムノイズが気になるもののクリアな音が出ます。ブルートゥースでスマホにも繋げてみましたが特に問題なし。低音/高音コントロールで自分の好みの音に調整することも出来るので、そのコストパフォーマンスに脱帽しました。このような機材に出会えると嬉しくなりますね。得したような気持ちになります。それから、古い物を含めて、使えるのに使っていなかった物をまた使えるようにするのは楽しくもあり、嬉しいですね。  実は繋げたPCも2009年に購入したDELL

Studio540と言う古いPCです。OSはWindows10にしていて、SSDに換装したり、USB3.0用のインターフェースカード等を取り付けています。動画や音楽の視聴、ネット閲覧は問題なく出来、このWeb作成も行っています。動画編集などは、さすがにもう1台のPCで行いますが、普段使いには全く困りませんね。ただ、2台のPCともにシステム要件を満たしておらずwindows11にアップグレード出来ないのです。Studio

は新しいPCを購入する時に下取りに出そうと思っていますが、もう1台はまだまだ使えるのでWindows10の保証期限が過ぎた後は、スタンドアローンで使うか、OSをLinuxにしてみようかなど考え中です。セキュリティの問題で仕方ないのですが、まだ使えると思うと残念で他なりません。 実は繋げたPCも2009年に購入したDELL

Studio540と言う古いPCです。OSはWindows10にしていて、SSDに換装したり、USB3.0用のインターフェースカード等を取り付けています。動画や音楽の視聴、ネット閲覧は問題なく出来、このWeb作成も行っています。動画編集などは、さすがにもう1台のPCで行いますが、普段使いには全く困りませんね。ただ、2台のPCともにシステム要件を満たしておらずwindows11にアップグレード出来ないのです。Studio

は新しいPCを購入する時に下取りに出そうと思っていますが、もう1台はまだまだ使えるのでWindows10の保証期限が過ぎた後は、スタンドアローンで使うか、OSをLinuxにしてみようかなど考え中です。セキュリティの問題で仕方ないのですが、まだ使えると思うと残念で他なりません。話が脱線してしまいましたが、使っていなかったスピーカーとPCをまた使えるようになりました。最近はYou Tube Musicでアコースティックミュージックを良く聞いています。カバー曲をアコースティックで奏るとカッコ良いですね。「Music Travel Love」や「Megan Davies」「Boyce Avenue」「Jennel Garcia」等が気に入っています。リラックスできるのが良いですね。 |

||

|

【PR】

|

| カセットテープとレコード | ||

| 2023/8/14 | ||

今はオーディオプレーヤーにデータを詰め込んで音楽を聞くのが主流ですが、ひと昔前はCD、その前はカセットテープ、さらに前はレコードでした。CDは今もCDプレーヤーで聞いていますが、若いころに買ったカセットテープやレコードを取っておいたので、昨年、それらをまた聞けるようにしました。 カセットプレーヤーは8年前に購入した、デジタルデータ(MP3)に変換できるポータブルプレーヤーがあったので、それをミニコンポに繋いでみました。イヤホン端子からの出力なのですが、意外に音はクリアーで、全てのテープを聞いた訳ではないですが、テープの劣化をあまり感じませんでした。因みにこのプレーヤーはカセット音源のデジタル化のために買ったのですが、1本そのまま変換で、曲ごとに分割するにはPCの編集ソフトで行わなければなりませんでした。その作業が面倒なので、ずっとお蔵入りになっていたものです。今は分割できるプレーヤーが出ているようですね。 カセットプレーヤーは8年前に購入した、デジタルデータ(MP3)に変換できるポータブルプレーヤーがあったので、それをミニコンポに繋いでみました。イヤホン端子からの出力なのですが、意外に音はクリアーで、全てのテープを聞いた訳ではないですが、テープの劣化をあまり感じませんでした。因みにこのプレーヤーはカセット音源のデジタル化のために買ったのですが、1本そのまま変換で、曲ごとに分割するにはPCの編集ソフトで行わなければなりませんでした。その作業が面倒なので、ずっとお蔵入りになっていたものです。今は分割できるプレーヤーが出ているようですね。レコードプレーヤーは、30年以上前に買ったシャープの兼価版のものを引っ張り出して使ってみたのですが、音が間延びしている感じでした。ターンテーブルを駆動させるゴムベルトを交換してみると改善されたのですが、しばらくするとSTART/STOPボタンの不具合が発生し、ターンテーブルを外して修理を試みるも敢無く断念しました。ボタンと連動してターンテーブルとアームが動くのですが、沢山の歯車が組み合わさった複雑な機械式になっていて、元通りに組み立てるのは困難だと感じたからです。機械式の時計のようで、ある意味凄いなと思いました。たぶん今のプレーヤーは機械式ではなく、電子制御されていると思います。それで残念でしたが、レコードプレーヤーは購入することにしました。購入したのはオーディオテクニカの兼価版のプレーヤーです。フォノイコライザー内蔵なので、直接ミニコンポに繋げました。  レコードを掛けるとレトロな音が流れてきます。レコードの溝を伝って奏でる音はノイズを拾いますが、それがなんとも懐かしく感じられます。当時はLPレコード1枚でも長く聞いているように感じていたのですが、今聞いてみると、終わると次のレコードに交換しなければならない作業が発生するためか「もう終わったの?」と言う感覚に変わっていました。デジタルの便利さからアナログに戻るとどうしても感じるものですね。その不便さも含めて楽しみたいですね。 レコードを掛けるとレトロな音が流れてきます。レコードの溝を伝って奏でる音はノイズを拾いますが、それがなんとも懐かしく感じられます。当時はLPレコード1枚でも長く聞いているように感じていたのですが、今聞いてみると、終わると次のレコードに交換しなければならない作業が発生するためか「もう終わったの?」と言う感覚に変わっていました。デジタルの便利さからアナログに戻るとどうしても感じるものですね。その不便さも含めて楽しみたいですね。私の持っているカセットテープはほぼ洋楽(ロックやポップス)です。当時(1980~90年代)は洋楽の方が多様で面白く、邦楽はあまり聞いていませんでした。とは言え、現在のJ-POPは洋楽と肩を並べるかそれ以上と思えるようになっていると素人ながら感じますね。 レコードは主にジャズです。ジャズは高校生の時に興味を持ち今に至りますが、持っているレコードはモダンジャズと呼ばれる時期のものが多いですね。曲を流すとレトロ感が心地よいです。 カセットテープやレコードを聞く時は一人で聞いています。子供たちはこれらのアナログ媒体には興味をしめさず、スマホで好きな音楽を聞いたり、時には一緒に歌ったりしています。なので、おじさんの密やかな趣味になっていますね。余談ですが、我が家では連装式CDプレーヤも使っているのですが、このタイプのものは生産中止になったのを随分前に知りました。デジタルデータにしてしまえば必要ないので仕方ないのかもしれませんが、なんだか残念ですね。時代の遷り変りを感じます。 カセットテープやレコードが眠っていたら、起こしてあげてみてはどうでしょうか? |

||

|

【PR】

|

| 香港(可笑しなお菓子) | ||

| 2023/8/7 | ||

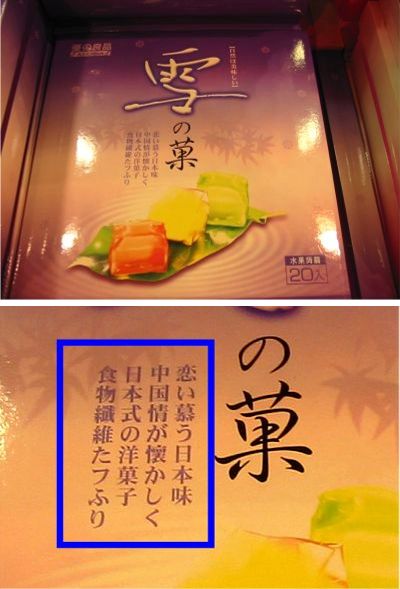

| 前回、PCのフォルダ整理をしていると記しましたが、香港の「変な日本語」パッケージのお菓子の写真が出てきました。懐かしさと楽しかった旅の記憶が浮かび上がってきました。最後に行ってからもう15年以上経ってしまっているのですが、写真は過去の記憶を呼び戻してくれますね。 新型コロナ感染症が流行る前に香港に行った方は大概知っていると思いますが、チェクラップコク空港(香港国際空港)内に「優の良品」と言う名のお土産屋さんがありました。名前からして日本の「無印良品」のパクリと思われますね。コロナの影響で旅行客が激減した結果、現在は全店閉店し操業していないそうです。なので、そこで売っていた「可笑しなお菓子」はもう買うことはできないんですね。もしかしたら、今後似たような商品を売り出す会社も出てくるかもしれないですけどね。 もう売っていない商品ですが、面白かったのでここに掲載しようと思います。 初めの一品は「雪の恋人」です。「白い恋人」のパクリなのは誰でも気付きますよね。  次は「胡桃(クルミ)かし」です。パッケージをよく見ると「かし」の「か」がカタカナのようでそうでない「カ′」になっています。むりやり発音すると、喉の奥が苦しくなりそうです(笑い)。しかも「天然野生果実(てんねんやせいカ′じつ)です。野生の胡桃です。山に分け入り採取してきたのでしょうね。(笑)  3番手は「磯焼 さカな皮」です。「さカな味」です。「原味」です。なんだか魚臭がしてきそうですね。魚は皮が一番美味しいと言われますが、皮だけを商品にしたものは初めて見ました。他の加工品の製造時に出た不要物を再利用しているのであればエコですね。  最後は「雪の菓」です。風情のあるパッケージが素敵ですね。でもよく見てみると文章が変ですね。「恋い慕う日本味 中国情が懐かしく 日本式の洋菓子 食物繊維たフふり」 「フ」は「っ」なのでしょうね。それは良いとしても、このお菓子、どのようなお菓子なのでしょうか?日本味で中国情のする洋菓子です。想像するのが難し過ぎませんか?  このような変な日本語の商品が沢山並んでいた「優の良品」。帰国前の楽しいひと時を提供してくれました。 活気に溢れていた香港。好きでした。 |

||

|

【PR】

|

| 電子書籍の出版 | |||||||||||

| 2023/7/28 | |||||||||||

|

パソコンのフォルダを整理していたら、下の子が生まれる頃に個人的に作った絵本のデータが出てきました。このサイトに掲載してみようと思い、スライドショーなどの掲載方法で参考になるサイトはないかとネットサーフィンしていたら、Amazonの「Kindle

direct

publishing(KDP)」と言う電子書籍や印刷本を無料でセルフ出版できるサービスがあるのを知りました。 内容を確認したところ、手続きはとても簡単そうだったので、サイトでの掲載は止めて、このサービスを使ってみることにしました。何でもチャレンジですね。 まず初めに、KDPアカウントを作成・設定しなければならないのですが、その方法は関係するサイトを確認しながらも、ほぼ悩むことなく作成できました。それが終われば、いよいよ原稿の準備です。専用ソフトの「Kindle Kids Book Creator」と「Kindle Comic Creator」をダウンロードしKindle用データを作成しました。絵本だったので、初めKids Book Creatorで作成しようとしたところ、作成工程は日本語で出来るのですが、出版には日本語対応していないのが分かり、日本語対応できるComic Creatorも利用しました。絵本なので文章は短く簡単だったことから、英語版と日本語版のデータを作成しました。それをKDPの専用サイトにアップロードすると終了です。あとはAmazonの審査を通ると出版が開始されます。 驚くほど簡単にあっけなく出版されました。出版にはこれまで高いハードルがあったと思うのですが、Amazonはそれをことごとく破壊したと言う意味で凄いと思いました。閉ざされた出版業界を解放させたと言っても過言ではないように思います。多少の審査はあるものの、出版社や編集者と言ったフィルターを通さないと言うことは非常に画期的で、多様性と可能性が開かれたと言えるのではないでしょうか? 読み手にとっても選択が拡がり新たに見つかるものなどもあるように思います。半面、色々なものが多すぎて、選ぶのが大変だったりするかもしれませんね。 話は異なりますが、AIが作成した作品も出てきています。そのように名を打った作品もありますね。AIは0と1を配列した膨大なパターンを学習し、ユーモアや感情さえも獲得したかのように見えます。そこから生み出されるものは、組み合わせの中から、人間の思考を超えるものが出てきてもおかしくないと思います。そこに創造性があるのかと言われると答えようがないですね。人間の創造性においても、これまでの様々な事象や思考、風習や感情など色々な経験の影響があると思うからです。その点でAIは個としての感情や経験と言った制約がないので、様々なパターンや配列の記号を変えて、人間がとても創造出来ないものさえ作り出せると思います。ハリウッドの脚本家協会がAI使用を反対するのも納得がいきますね。 さて、AIが出来ないことは何だろうと考えると、「リアル」はAIの範疇の外にあるように思います。将来、AIで意図的に操作してリアルを作りだす世界が来るかもしれませんが(考えたくも無いですが)、リアル(現実)自体はAIの影響を受けたとしても、結果に他なりません。書籍だけではありませんが、作者の気持ちや意図も含め、リアルを伝えるものがあります。そこにAIの余地は無いと思います。 そうだからと言うわけではないのですが、ケニアのマサイマラで撮った写真も写真集にして出版することにしました。このサイトに掲載している写真も含まれています。子供たちにリアルな自然や動物たちを感じて欲しく、また自然や環境について考えるきっかけになれたらとの思いからです。(AIがきっかけではありませんよ(笑)) 下欄に紹介しましたので、よかったら見てみてください。 (※印刷本は出版していません。今のところ出版予定はありません) 電子出版物のタイトル 絵本:クロサイのゆめ(The Black Rhino's Dream) 写真集:マサイマラ(Masai Mara) |

|||||||||||

| 【PR】 | |||||||||||

|

|

|

|

||||||||

| メダカ | ||

| 2023/7/21 | ||

子供が学校からメダカを2匹持って帰ってきました。体色が薄いオレンジ色のヒメダカです。学校の教室でよく飼われている品種ですね。観察のため室内で飼いたいと言うので、取り敢えず以前ホームセンターで買ったプラスチック製のケースを使うことにしました。水を張ってメダカを入れ、念のためエアーポンプで空気を送り、窓際に置きました。 子供が学校からメダカを2匹持って帰ってきました。体色が薄いオレンジ色のヒメダカです。学校の教室でよく飼われている品種ですね。観察のため室内で飼いたいと言うので、取り敢えず以前ホームセンターで買ったプラスチック製のケースを使うことにしました。水を張ってメダカを入れ、念のためエアーポンプで空気を送り、窓際に置きました。2匹のメダカをよく見ると、両方ともオスでした。これでは卵を生んで孵化するのが観察できません。子供と相談し、後日アクアショップでヒメダカを買って入れることにしました。 メダカは何度か飼ったことはあるのですが、意外に飼うのは難しいですよね。 私の家からすぐ近くのところに、メダカのブリーダーさんの家があり駐車場にビニールハウスを張って、その中で沢山の水槽を並べて飼育しています。メダカの販売も行っていて、メダカ好きな方には結構有名らしいです。何故だが分かりませんが、昨今メダカ飼育がブームになっていると聞きます。品種改良で色々なメダカがいて、そのブリーダーさんも何種類も育てているようです。私はブリーダーさんと話をしたことはなく、メダカを購入したこともないのですが、ずらりと並んだ水槽や、玄関前に置いてあるバケツに入ったグリーンウオーター(たぶん稚魚用のエサとしてクロレラを培養している)を見ると、凄いなと思います。  実は5月中旬から、私はメダカを飼い始めました。ブリーダーさんに触発されたわけではなく、以前メダカを飼っていた水槽が屋外にあり、藻だらけになっていて、中にはスイレンが入っているので、夏に向け水槽を綺麗にしたかったのと、それならメダカ飼育に再挑戦しようという気持ちからでした。 実は5月中旬から、私はメダカを飼い始めました。ブリーダーさんに触発されたわけではなく、以前メダカを飼っていた水槽が屋外にあり、藻だらけになっていて、中にはスイレンが入っているので、夏に向け水槽を綺麗にしたかったのと、それならメダカ飼育に再挑戦しようという気持ちからでした。前回は水槽を日当たりの良い場所に置いたのですが、それまで元気に泳ぎ回っていたメダカが、夏になり、急激な水温上昇で死滅してしまいました。なので、今回は直射日光の当たる時間を午前中だけにするように場所を移しました。水槽の設置場所はとても重要だと感じています。それでも夏の日差しが強く、気温も高いので、今は葦簀を立掛けて水温が急に上がらないようにしています。 水槽にはクロメダカを入れました。ホームセンターで安価で売っていますが、私の一番好きなメダカです。原種に近く、太陽光を浴びると金色のような輝きを見せてくれます。メダカ本来の美しさを感じさせてくれるのが好きな理由ですね。 メダカを入れた水槽は60cm水槽で一般的なものです。購入して35年ぐらいは経っていると思います。当時は淡水の熱帯魚を飼育していたのが懐かしく思い出されます。余談になりますが、この水槽でディスカスを飼っていました。最後の1匹は10年ぐらい生きていました。魚も老年になると背骨(椎骨)が曲がって尾が下がってくるんですね。最後まで看てあげられたので良かったです。  話を戻しますが、水槽は長年使っていなかったので、ガラスのつなぎ目のシールがボロボロになっていました。水を入れずに放っておくとシールの劣化が早まるのです。このまま使用すると水漏れしてしまいます。そこでシールの張替と共に、濾過槽を中に付けてみることにしました。簡単に言うと、水槽内にアクリル板で仕切を作り、ろ過材を通過するように水の出入り口を作ると言った作業です。シールは水回りの補修材「バスコーク(防カビ材の入っていないもの)」を使用しました。生体を入れる部分の横幅を約40㎝、濾過槽部分を約20㎝にしました。実際に海で採取した小さな魚を飼ってみましたが、それなりに飼うことが出来ました。 話を戻しますが、水槽は長年使っていなかったので、ガラスのつなぎ目のシールがボロボロになっていました。水を入れずに放っておくとシールの劣化が早まるのです。このまま使用すると水漏れしてしまいます。そこでシールの張替と共に、濾過槽を中に付けてみることにしました。簡単に言うと、水槽内にアクリル板で仕切を作り、ろ過材を通過するように水の出入り口を作ると言った作業です。シールは水回りの補修材「バスコーク(防カビ材の入っていないもの)」を使用しました。生体を入れる部分の横幅を約40㎝、濾過槽部分を約20㎝にしました。実際に海で採取した小さな魚を飼ってみましたが、それなりに飼うことが出来ました。その後、水槽を家の中に3つ置くのは難しくなり、この水槽は屋外に出さざるを得なくなりました。水を入れないとまたシールが劣化してしまうので、そこでメダカを飼うことにしたんです。  濾過槽を使うには揚水ポンプが必要で、これまで小さなポンプを屋外電源に繋いでいました。電源を取るために日当たりの良すぎる場所に置いていたとも言えますね。それで、今回は太陽光発電を利用することにしました。ソーラーパネルとポンプを繋げたもので、ガーデニングや水耕栽培などでも使われています。安価なものは千円前後でも購入できます。事前に「なんちゃってビオトープ」を作って試し済で、特に問題はありませんでした。ただこの水槽に取り付けるにあたり、少し大きめでバッテリー内蔵のものにしました。バッテリー内蔵なので、日が陰っても充電分は稼働出来るからです。とは言え、2時間程度ですね。それでも用途から十分満足するものでした。電気代の節約になり環境にも優しいと自己満足しています。 濾過槽を使うには揚水ポンプが必要で、これまで小さなポンプを屋外電源に繋いでいました。電源を取るために日当たりの良すぎる場所に置いていたとも言えますね。それで、今回は太陽光発電を利用することにしました。ソーラーパネルとポンプを繋げたもので、ガーデニングや水耕栽培などでも使われています。安価なものは千円前後でも購入できます。事前に「なんちゃってビオトープ」を作って試し済で、特に問題はありませんでした。ただこの水槽に取り付けるにあたり、少し大きめでバッテリー内蔵のものにしました。バッテリー内蔵なので、日が陰っても充電分は稼働出来るからです。とは言え、2時間程度ですね。それでも用途から十分満足するものでした。電気代の節約になり環境にも優しいと自己満足しています。 現状、クロメダカは元気に泳いでいます。これから夏本番を迎えるので心配はありますが、何とか乗り越えたいですね。 もしも産卵したら、「なんちゃってビオトープ」に入れて稚魚を育ててみたいですね。もともとメダカの飼育ケースなのですが、底面に濾過槽を取るために底上げしているので、深いところでも8cmくらいしかありません。しかし、自然下でもそのような深さの所にいるので大丈夫だと思います。ひとつ気になるのは、野鳥(シジュウカラやスズメ等)の水浴び場になっていることです。それを考えると難しいかもしれませんね。 |

||

|

【PR】

|

| 屋外立水栓の分水 | ||

| 2023/7/14 | ||

| 庭の草木の水やり等のために屋外の立水栓にホースと手洗い用に分水できる器具を蛇口に取り付けていたのですが、樹脂製のためか経年劣化(約8年)で水漏れするようになっていました。立水栓に問題は無いので、止水すれば水は漏れないのですが、色褪せていることもあり交換することにしました。 蛇口の先に取り付けて分岐するものは各社から出ていますが、大概の物は蛇口の先にコネクタを差し込み3点のネジを締めて取り付けるものになっています。我が家もそれを使って分水していたのですが、蛇口の先に取り付けるので、見た目が何となくバランスが良くなく、スマートで丈夫なものにしたいと思いました。 そこで、水栓を分岐させることも考えましたが、もっと簡単に取付られるものはないかと探したら見つかりました。 「カクダイ 分岐コック 791-402」と言う品です。水栓と吐水パイプの間に取り付ける物で、素材は本体が黄銅、ホースを繋げる部品はポリプロピレンで出来ていました。頑丈そうで、見た目もスッキリするので購入することにしました。  商品が届いて確認して分かったのですが、その部品の取付はネジ式になっていて、同径の金属製のものに交換可能でした。壊れていないのでこのまま使いますが、劣化等で不具合が出たら金属性のものに替えられますね。 商品が届いて確認して分かったのですが、その部品の取付はネジ式になっていて、同径の金属製のものに交換可能でした。壊れていないのでこのまま使いますが、劣化等で不具合が出たら金属性のものに替えられますね。取付は、水道の元栓を閉める必要はないので、とても簡単でした。 使用した感想は、期待通りでした。見た目も良く、頑丈で、気に入っています。 カクダイは水回りの専門メーカーで、以前、キッチンの水栓のハンドルレバーを交換するときに、その方法が当会社のWebページに掲載されていてとても助かったのを思い出しました。 |

||

|

【PR】

|

| ブラックベリー |

| 2023/7/7 |

|

ブラックベリーが収穫期に入ってきました。他のベリー類は既に終わってしまったので、ベリー類の最後の収穫になります。先にお話しましたが、ブラックベリーは真っ黒にならないと甘くないので、一度に収穫は難しく、熟したものから都度収穫していくようになります。黒くなった実を潰さないように指で覆うように掴んで、軽く引っ張ると茎から外れるものだけを収穫します。外れないものは黒くてもまだ未熟なので無理に取りません。それでも今年は良く実っているので、一度で数十個取れています。一つ一つの実がふっくらしていて上出来だと思います。まずは生食で頂いていますが、ラズベリーよりも酸味が強いので、残念ながら子供たちは好んで食べようとしませんでした。たぶん、以前食べた酸っぱい記憶が残っているのと、味のばらつきが多いからかなと思います。 先日TVを見ていたら、ベリー類にはポリフェノールやビタミンEが多く含まれていて健康に良いと言っていました。生食が効果的とのことなので、私はできるだけ生で食したいなと思っています。とは言え、子供たちにも食べてもらいたので、勿論ジャムにもしたいと思います。 収穫したブラックベリーの一部を子供が作った小鉢にいれて写真を撮ってみました。 ベリーが山盛りで入っているので見えませんが、鉢の内側には可愛い猫の顔が描かれているんですよ。 |

|

| ハゼ(マハゼ)釣り | |||||

| 2023/6/30 | |||||

|

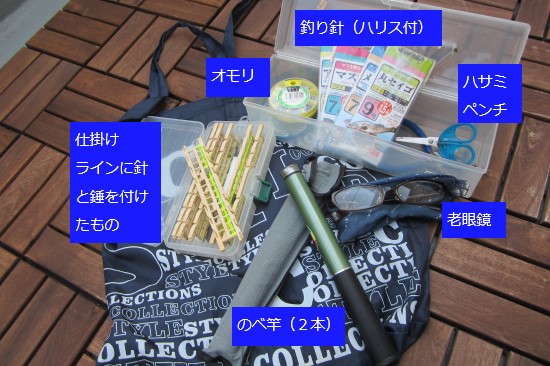

夏になるとハゼ釣りをしたくなってきます。釣りは遊ぶ程度であまりしないのですが、ハゼ釣りは気軽に出来るので、たまにふらっと行ってみたりします。 釣りを始めたきっかけは、上の子が保育園の頃にやってみたいと言ったことからでした。管理釣り場でニジマスを釣ったのがとても印象に残っていたからなのかもしれません。我が家は山よりも海に近いので、まずはハゼ釣りをしようと始めたのです。近郊には親戚がいて、時々釣りをしていたのもあり、川沿いでバーベキューをする時に、ハゼ釣りをして楽しんだりしました。子が小学生になり、しばらくすると誘ってみても行かないと言うようになってしまい、少し寂しいのですが、今は私一人で行っています。子供が大きくなると、習い事や部活などあり、忙しいのだと思います。親もそれに合わせて動くので、なかなか釣りには行けないですね。なので、夏に行けても3回ぐらいです。子供と一緒に行けるのはまだ先のように思いますが、落胆はしていません。大人になった子と一緒にハゼ釣りに行けたら素敵でしょ?  ハゼ釣りではエサに関しても手軽です。釣りが苦手と言う理由の中で、エサを針に付けるのがどうしてもイヤだと言う方もきっと多いのではないかと思います。イソメやゴカイなどニョロニョロ、ペタペタした生餌を針に付けるのは抵抗があって不思議ではないですものね。でも、私がハゼ釣りに使うエサはホタテです。スーパーで1パック300円ぐらいで売っている小さいもので十分です。それも、3粒ほどあれば十分遊べます。ホタテの貝柱は繊維質なので、繊維に沿って小さくちぎれば、それがエサになります。ホタテなので全く気になりませんね。しかもイソメなどの生餌を買うよりも各段に安く(実質100円もしない)、残りは食べられますからね。それから経験上ですが、ホタテが一番釣れます!!。これは保証しますね。釣りをやっている人でも知らない人が多いようです。ハゼ釣りでホタテを使っている人に会ったことはこれまで一度もありません。嘘ではないことは、ネットなどで調べると出てきますよ。 私のハゼの釣り方は「ミャク釣り」と言う釣り方です。のべ竿はリールなど付いておらず、竿先にラインを取り付けてエサの付いた針を水底に落とすだけです。非常にシンプルなのが手軽な所以です。ミャク釣りの方法ですが、エサが底に付いたら、底からエサが離れない程度に竿先を上げてラインを張り、魚がエサに食いつく振動を竿に感じたら、釣りあげると言うものです。「ミャク」とは「脈」の意味で、その意味通りの釣り方ですね。見えない魚のアクションが竿から伝わり、とても面白いです。釣果についても「浮き釣り」よりも各段に釣れます。感覚を覚えるのに少し時間が要るかもしれませんが、5匹ぐらい外せば分かってくると思います。 ただ、のべ竿はリールは無いので、エサが底に付かない深いところでは出来ないですね。  それから一番大切なのは、潮目を確認すると言うことですね。管理釣り場ではないので、海釣りでは絶対です。潮が動いていないとなかなか釣れません。また自然相手なので、潮が動いていても釣れないこともあります。ハゼは集団で移動するので、それに当たらないと釣れず、当たった場合は次から次に釣れたりします。エサを入れる都度掛かることだってあります。 それから一番大切なのは、潮目を確認すると言うことですね。管理釣り場ではないので、海釣りでは絶対です。潮が動いていないとなかなか釣れません。また自然相手なので、潮が動いていても釣れないこともあります。ハゼは集団で移動するので、それに当たらないと釣れず、当たった場合は次から次に釣れたりします。エサを入れる都度掛かることだってあります。私は何度やっても全然釣れなければ、さっさと竿を畳んで帰ります。気軽な釣りの良いところですね。 釣ったハゼは捌いて唐揚げや天ぷらにすると美味しいです。小さいので揚げると骨まで食べられます。とても上品な淡白な味です。 ハゼ釣りに興味を持った、ちょっとやってみようかなと思われた方もいるかもしれませんので、私の道具をざっとリストにしておきます。参考になれば嬉しいですね。 ハゼ釣り持ち物 ・のべ竿 2本(1本はもしもの時用で殆ど使いません) ・仕掛け(ラインにオモリとハリス止めを付け、ハリス付の釣り針を付けたもの)3セット ・予備の針ハリス付き(大概何でも良いですがハゼは口が大きいので7号~9号ぐらいのものを使っています)※数が大きいほど針は大きくなります。 ・予備のオモリ(ガン玉1ケース 割ビシ1ケース)※ケースで売っているためそのまま持って行きます。 ・ハサミ(ハリスやラインを切ったりします。) ・小さいラジオペンチ(魚が針を飲み込んだ時に針を外すのに使っています) ・エサ(ホタテの貝柱 小さいのを3個程度) ・折り畳みビニールバケツ(海水を汲み上げるのに使います) ・上記を入れる手提げ袋(1つの袋に入ります 普段エサ以外は入れたままです) ※竿、エサ以外は100均ショップで揃います。 ・蓋つきバケツ(海水とハゼを入れます。蓋は飛び出し防止のためです) ・電池式エアーポンプ(なるべく生きたまま持って帰りたいからです。) <余談> ハゼ(マハゼ)を生きたまま持って帰った後、数匹を水槽に入れて飼ったことが何度かあります。自然界では寒さに耐えられずほぼ1年以内に死んでしまうのですが、水槽飼育では2年程度生きています。体長は18センチ前後まで大きくなります。このくらいの大きさだと、築地では結構良い値段(2,000円くらい)で取引されるそうです。 死ぬときは何故か一斉に死んでしまいます。予兆すらありません。昨日まで元気だったのが、全ての個体が一度に死ぬのです。これは水槽飼育のためなのかもしれませんが、その理由は分かりません。本当に一斉に電池が切れたようになるのです。採集年度の違う個体であったら違うかもしれません。仮説は幾つか考えられますが、何故だか知っている方がいたら教えて欲しいです。 ※カクレクマノミの水槽とは別の水槽です。現在は、6年前に下の子供が釣った小さなカエルウオが1匹だけ住んでいます。 |

|||||

|

|||||

| 【PR】 | |||||

|

|

||||

| カクレクマノミ |

| 2023/6/23 |

我が家ではカクレクマノミを飼っていて、もうすぐ16年目になります。なので、家族と言っても良いぐらいですね。初めは2cmぐらいだったのが、今は大きいメスが10cmぐらいに、小さいオスは半分の5cmぐらいです。ちなみに、クマノミは生まれたときは「両性生殖腺」を持っていてオスでもメスでもありません。成長し大きい個体がメスになります。初めから2匹しか飼っていないので、小さい方はオスになります。もしも複数匹飼っていたとすると。2番目に大きい個体がオスになり、その他はどちらでもないのです。この仕組みは、自然淘汰のプレッシャーを受けながら進化してきたクマノミが取った生き残るための術です。もしもメスが死亡した場合は、それまでオスだった2番目に大きな個体がメスに性転換し、次に大きな個体がオスになるのです。自然下で子孫を残すための一つの方法ですね。本当に生物って不思議で、凄いと思います。 子供の頃から水槽で生き物を飼って観察するのが好きだったのですが、セーシェルに行ったことが、海水魚を飼う直接のきっかけになりました。美しい海の光景の一欠けらでも良いから自宅で感じられないかと思ったのです。その頃(1990年代)は丁度、濾過槽などの飼育器具が飛躍的に改良され、人工海水の素も流通されるようになり、アクアショップで海水魚や器具が販売されるようになって、一気に自宅で海水魚を飼うハードルが下がってきていました。当然、初めから全て上手くいくはずはなく、何度も失敗しました。そこから得られた教えは当たり前のことに他なりませんでした。丈夫な個体を選ぶこと、それ以上に暮らしやすい環境を継続して維持することです。 子供の頃から水槽で生き物を飼って観察するのが好きだったのですが、セーシェルに行ったことが、海水魚を飼う直接のきっかけになりました。美しい海の光景の一欠けらでも良いから自宅で感じられないかと思ったのです。その頃(1990年代)は丁度、濾過槽などの飼育器具が飛躍的に改良され、人工海水の素も流通されるようになり、アクアショップで海水魚や器具が販売されるようになって、一気に自宅で海水魚を飼うハードルが下がってきていました。当然、初めから全て上手くいくはずはなく、何度も失敗しました。そこから得られた教えは当たり前のことに他なりませんでした。丈夫な個体を選ぶこと、それ以上に暮らしやすい環境を継続して維持することです。このようなことを言うと、かなり手間をかけて飼育しているのかと思われる方もいるかもしれませんが、濾過や物質循環システムの環境が整えば、犬や猫を飼うよりも手間は掛からないと思います。給仕と、時々給水(水が蒸発するので)、たまに水換えするぐらいで、水槽の見た目さえ気にしなければそれほど手間は掛かりません。我が家の水槽は藻がびっしり覆っている時も少なくありません。そうとは言え、水族館のようにいつも綺麗に鑑賞できるようにコケ取りをするのはやはり手間が掛かりますね。でも、私はそれで魚にストレスを与えるより、藻が張り付ていても良いと思っています。(面倒臭がりを正当化する気持ちも若干ありますが…)  自分を戒めるためにも、最近の失敗をお話します。2月に魚の動きが緩慢になっていたのですが、ガラスに藻が張り付いていて様子が良く見えていませんでした。サーモスタットのパイロットランプが点いていたので、それほど気にしていなかったのですが、エサをあげても水槽の底から動かないので、ようやく異変を感じ、水槽に手を入れてみたらとても冷たくなっていました。原因はヒーター本体の故障でした。慌てて予備のヒーターに取り替えてクマノミは助かりましたが、タンクメイトのマンジュウイシモチとスプリンガーズダムセルと言う青い小さなスズメダイが耐え切れずに死亡していました。この2匹は9年飼っていたので、とても残念でした。全て飼い主の責任です。 自分を戒めるためにも、最近の失敗をお話します。2月に魚の動きが緩慢になっていたのですが、ガラスに藻が張り付いていて様子が良く見えていませんでした。サーモスタットのパイロットランプが点いていたので、それほど気にしていなかったのですが、エサをあげても水槽の底から動かないので、ようやく異変を感じ、水槽に手を入れてみたらとても冷たくなっていました。原因はヒーター本体の故障でした。慌てて予備のヒーターに取り替えてクマノミは助かりましたが、タンクメイトのマンジュウイシモチとスプリンガーズダムセルと言う青い小さなスズメダイが耐え切れずに死亡していました。この2匹は9年飼っていたので、とても残念でした。全て飼い主の責任です。カクレクマノミは丈夫だと言っても小さな体で16年も生きているのには驚きます。調べてみると環境が良ければ20年以上生きるようです。陸上の動物との比較になってしまうのですが、犬は10歳で老犬と言われ、それでも15年くらいですよね。ウサギなどの小動物で7年~10年ぐらいが寿命と言われています。川魚も比較的に寿命は短いですね。中にはナマズやウナギのように長生きのものもいますが…。海は環境の変化が少ないのも要因のひとつかもしれません。最初に話しましたが、進化の過程で獲得した要因が一番大きいかもしれませんね。小さくても長く生きることで種を維持する確率を上げているのだろうと思います。大きな群れを作って大量の卵を生んで種を維持するイワシとは対照的です。考えれば考えるほど深みに嵌っていきますね。 どこまで長生きしてくれるか分かりませんが、おおらかに、でも注意を怠らず育てていきたいと思っています。 |

セーシェル |

| 野鳥を庭に呼んでみた | ||

| 2023/6/16 | ||

|

去年の秋に子供が庭に鳥の給仕箱や巣箱を置きたいと言い出しました。秋は木の実などの餌が沢山あるので、すぐには鳥は来ないよと伝え、冬に設置しようと約束しました。 1月になって、まずは給仕箱を作るために100均ショップに行き、部材として、小さめのウッドボックスと、それが丁度乗るぐらいのワイヤーラックを1つずつ、バルサ材(小)1枚を購入しました。それとは別に、木の枝に吊るす用の小さめの籠状のハンギングワイヤーも2つ買ってきました。  給仕箱にするボックスに、バルサ材で作った屋根を取り付け、それをワイヤーラックに麻紐でしばり固定して出来上がりです。庭には格子フェンスがあるので、それに掛けることにしました。 給仕箱にするボックスに、バルサ材で作った屋根を取り付け、それをワイヤーラックに麻紐でしばり固定して出来上がりです。庭には格子フェンスがあるので、それに掛けることにしました。巣箱はさすがに木を切ることから始めるのは大変なので、キットを買って組立ました。出入口の穴の周りをヤスリで滑らかにし、入りやすいように子供が公園で拾ってきた枝を切って、出入穴の少し下に釘で打ち付けました。それは子供がやりました。 巣箱を庭の木に取り付け完成です。 さっそく、給仕箱とハンギングワイヤーにリンゴやミカンを切って入れてみました。初めに訪れたのはメジロでした。緑色の小さな体で目の周りが白くてとても可愛い鳥です。その次に来たのはシジュウカラでした。頭が黒く、胸から腹にかけて黒いラインが入った小鳥で、これも可愛いですね。それからヒヨドリも来るようになりました。 観察していると、メジロとヒヨドリは果物が好きでよく食べるのですが、シジュカラは殆ど果物に興味を示しません。しかし、巣箱に興味を持ったようで時々中に入っていました。それで、シジュウカラは脂肪分の多いものが好きなので、給仕箱にヒマワリの種を入れることにしました。ハンギングワイヤーには果物です。リンゴ、ミカン、バナナを入れてみましたが、ミカンが一番人気でした。  しばらくすると、ヒヨドリがどんどん大胆になってきて、食性の同じメジロを追い払うようになりました。ヒヨドリは体が大きいので、メジロが敵うわけがありません。それで、お皿にミカンを入れて、その上から自転車のカゴを被せて置いてみました。メジロはカゴの網をすり抜けて通れますが、ヒヨドリは通れないようにしたのです。その代わりに、裏庭にもヒヨドリが食べられるようにエサ台を置くことにしました。ヒヨドリはカゴの中のエサは取れないことが分かったようですが、それでもメジロを見つけると追い立てるので、メジロはヒヨドリの来ていない早朝に来るようになり、昼間はあまり見なくなってしまいました。 しばらくすると、ヒヨドリがどんどん大胆になってきて、食性の同じメジロを追い払うようになりました。ヒヨドリは体が大きいので、メジロが敵うわけがありません。それで、お皿にミカンを入れて、その上から自転車のカゴを被せて置いてみました。メジロはカゴの網をすり抜けて通れますが、ヒヨドリは通れないようにしたのです。その代わりに、裏庭にもヒヨドリが食べられるようにエサ台を置くことにしました。ヒヨドリはカゴの中のエサは取れないことが分かったようですが、それでもメジロを見つけると追い立てるので、メジロはヒヨドリの来ていない早朝に来るようになり、昼間はあまり見なくなってしまいました。ヒヨドリは1年中見られる鳥ですが渡り鳥です。冬の鳥と夏の鳥は違う個体なのです。そのためなのか警戒心が強く、人間が近くにいる時は手の届かない屋根等から見ていて、エサを食べたくてイライラしているのか大声で鳴いたりします。ヒヨドリはツガイで来ているようで、互いに声でコミュニケーションを取っているようです。ちょっと目を離すと、素早く飛び降りてきてエサを咥えて飛んで行くのですが、ホバリングや急な方向転換をしたり、飛行技術はかなり巧ですね。頭もかなり良くて、エサをどうやったら取れるのか、何度もチャレンジし、上手くいくと次回はその方法で確実に取っていきます。 生き物を観察していると本当に楽しくなってきますね。 春になって、ヒヨドリはいつの間にか来なくなりました。北に帰って行ったのだと思います。ヒヨドリの姿は今も見られますが、それは別の個体だと思います。  さて、シジュウカラなのですがヒヨドリとは食性が違うので、追われることは殆どなく、ヒマワリの種を啄みに来ていました。種を足に挟んで嘴で皮を剝いて上手に食べます。我々が危害を加えないのが分かったようで、姿が見えていてもあまり気にしていないようです さて、シジュウカラなのですがヒヨドリとは食性が違うので、追われることは殆どなく、ヒマワリの種を啄みに来ていました。種を足に挟んで嘴で皮を剝いて上手に食べます。我々が危害を加えないのが分かったようで、姿が見えていてもあまり気にしていないようです春になり暖かくなってくると、それまで頻繁に来ていたのが、姿を見る回数が減ってきました。虫なども出てきて食べ物を苦労して探す必要がなくなったからだと思っていました。すると子供が「シジュカラが巣箱に毛を運んでいるのを見た。」と言うのです。しばらく観察していると、草を咥えて巣箱に入っていく様子を私も確認できました。巣を作っているのかも、と子供は瞳を輝かせていました。 それからしばらくは、シジュウカラの姿はあまり見なくなりました。卵を温めているのかなと親子で想像していました。そうとは言え、確信していた訳ではなく半信半疑でした。 4月後半になってから、巣箱を行き交う鳥の姿に、卵が孵ったのではないかと親子で話をしました。芋虫を咥えて巣箱に入るのですが、ヒナに与えているのかパートナーに与えているのか分からなかったからです。月の終わりでした。子供が「声がする」と言うのです。少しして虫を咥えた親鳥が巣箱に戻ってくると、ピーピーと小さな声が聞こえました。確かにヒナが生れていたのです。  それからと言うもの、親鳥のエサを取って帰ってくる頻度がどんどん増えて行きます。オスもメスも協力して何度も繰り返しエサを取ってきます。エサを取って帰って来たときは、近くの電線や木の枝にとまって確認するように鳴いてから巣箱に入ります。鳴き方は3パターンぐらいあり、使い分けているようです。言葉と言っても良いかもしれません。 それからと言うもの、親鳥のエサを取って帰ってくる頻度がどんどん増えて行きます。オスもメスも協力して何度も繰り返しエサを取ってきます。エサを取って帰って来たときは、近くの電線や木の枝にとまって確認するように鳴いてから巣箱に入ります。鳴き方は3パターンぐらいあり、使い分けているようです。言葉と言っても良いかもしれません。調べてみると、シジュウカラが孵化して巣立つまでの期間は平均して17日だそうで、巣立つ時間帯は朝が多いと言うことが分かりました。孵化した時期は特定できませんが、頻繁にエサを運んでいることから、来週末ぐらいに巣立ちがあるのではないかと推測しました。 5月5日子供の日。朝、親鳥が何度も何度も鳴く声に気付き、はっとなって巣箱の様子を見ました。芋虫を咥えた親鳥が巣箱の傍の枝から鳴いていました。その声は「早く出ておいで」というように聞こえます。急いで子供を呼び寄せて一緒に観察します。巣箱の穴からひょっこり顔が出てきました。幼鳥です。親に促されますが、なか出られません。穴に体を詰め込んで、頭だけがキョロキョロ動きます。よく見ると、胸の黒いラインは親とは違って短く腹まで伸びていませんでした。体色も少々黄色っぽく見えました。すると、唐突に飛び出しました。羽をパタパタ動かして飛んだのです。まだ飛ぶのは上手な訳がなく、どこに進むのかも分からないまま隣の家の屋根まで行ってそこにとまりました。そこから、次から次に巣穴から幼鳥が出てくる出てくる。全部で8羽でした。  まだ上手く飛べないので、あっちこっちにバラバラになって親は大変そうです。そのうち、皆どこかへ行ってしまいました。 まだ上手く飛べないので、あっちこっちにバラバラになって親は大変そうです。そのうち、皆どこかへ行ってしまいました。無事なのかとても心配になりましたが、次の日に近所にいるのを見かけ少し安心しました。 巣箱を掛けて、シジュウカラがすぐに入ってくれたのは本当に嬉しかったです。子供もとても喜んでいて、友達にも話していました。 続きはまだあって、今、巣箱で2回目の子育ての真っ最中です。たぶん来週末頃には巣立つと思われます。 自然の中で生きているので全員が無事に生きていけるのかは分かりませんが、小さな巣箱で命が誕生し、巣立っていく瞬間に立ち会えたのは、子供にとっても素晴らしい体験になったと思います。 シジュウカラのいる日常がこれからも続くと嬉しいですね。 |

||

|

【PR】

|

| ラズベリージャム |

| 2023/6/9 |

|

前回の続きになりますが、ラズベリーもだいぶ実を付けたのと、天候が雨予報だったので、収穫してジャムを作りました。作り方は前回と同じです。 ラズベリーのジャムは、幾分色が明るく、トースト等に塗ると鮮やかな紫色になります。お皿に入っているジャムの色で分かりますね。 味は勿論、甘酸っぱくて美味しいです。 まだこれから熟してくるものもありますが、子供たちのために生食用にとっておこうと思います。残るようなら、またジャムにしたいですね。 |

|

| 初夏の恵 |

| 2023/6/1 |

|

今年も庭のベリー類に可愛い実がついてきました。我が家にはジューンベリー、マルベリー(桑)、ブラックベリー、ラズベリー、ブルーベリーの5種を植えています。 子供が幼少期に、実のなる木を庭に植えて、その実を食べられたらきっと楽しいだろうなとの思いからでした。 しかしブルーベリーは、日の当たる場所で土壌をアルカリ性に保ち、水分をたっぷり与えることが必要なのですが、小さな庭ではなかなか難しく成長が遅いです。そのうえ、花弁も小さく袋状になっているので、人工的に受粉させないとなかなか実が付かず、いつも指で数えられる程度にしか生りません。今年は既に終わってしまいました。 なので、ブルーベリー以外の実ということになります。  ジューンベリーは丸い小さな実を付けます。赤から紫色に変わったら食べ頃です。味はまろやかなほんのりとした甘みです。 ジューンベリーは丸い小さな実を付けます。赤から紫色に変わったら食べ頃です。味はまろやかなほんのりとした甘みです。マルベリーは桑の実と言った方が分かりやすいかもしれませんね。小さなつぶつぶの実が集まって房状になります。真っ黒になるまで待たないと甘くなりません。食べると甘いのですが、渋みも感じます。昔の子供はおやつ替わりに食べていたそうですが、おいしい菓子類のある今ではそういうわけにはいかず、我が家の子供たちも食べないですね。 ブラックベリーの実も小さな実の集合体ですが、マルベリーのような大きな房状にはなりません。また、その名の如く真っ黒になるまで待たないと甘くなりません。試しにかなり黒に近い紫色のものを食べてみたのですが、酸っぱいだけでした。真っ黒に熟した頃を見計らって収穫しなければならず、気が付いたら地面に落ちていたなんてこともあります。タイミングさえ合えば、甘酸っぱく美味しいです。 ラズベリーの実はブラックベリーよりも小さく、紫色に変わったら食べ頃です。濃い紫色に熟したものはとても甘いですが、そこまで待たなくても爽やかな甘酸っぱさで、食べ頃をそれほど気にする必要はありません。なので、食べやすく子供たちも大好きです。学校の登校時等で友達とつまんで食べたりしています。  今は、ジューンベリーとマルベリーの最盛期で、ラズベリーもだいぶ色付いてきて、食べごろを迎えました。ブラックベリーはまだ実は緑色で、食べられるのはまだ先ですね。 今は、ジューンベリーとマルベリーの最盛期で、ラズベリーもだいぶ色付いてきて、食べごろを迎えました。ブラックベリーはまだ実は緑色で、食べられるのはまだ先ですね。そこで沢山実のあるジューンベリーとマルベリーを収穫してジャムにしてみました。 特にマルベリーは誰も食べないので、せっかくなので初夏の恵として頂こうと思いました。 ジャムの作り方はいたって簡単です。 収穫した実を水でさっと洗い、水気を切ってから、鍋に入れてグラニュー糖を適量振りかけしばらく置いておきます。適量と言ったのは好みによるからで、自然の甘みが好みであれば少な目に、甘いのが良いのであれば多めに入れます。また、砂糖多めの場合は量が取れますし、日持ちもします。 なお、マルベリーは水気を切った後、房に緑色の軸が付いているのでそれを取り除きます。私は面倒臭いので手でやりますが、指先が紫色に染まるのが嫌であればハサミで切り取れば良いでしょう。ちなみに、染まった指は手洗いしただけでは落ちにくく、特に爪の間の染色はとり難いです。お風呂に入るといつの間にか取れています。  しばらくして鍋を見てみると、砂糖が果実の水分を吸ってまとわり付いているのが分かります。 しばらくして鍋を見てみると、砂糖が果実の水分を吸ってまとわり付いているのが分かります。そのまま鍋をコンロに乗せて、弱火で煮詰めていきます。砂糖が溶けて果汁と混ざり合い良い香りがしてきます。液体は初めさらさらですが、煮詰めていくと粘り気が出てきます。砂糖が多いと粘度も高くなります。レモン汁を少々加え、焦げ付かないようにヘラ等で混ぜながら様子を見ます。レモン汁を加えることで味が引き締まります。レモン汁を入れない場合は、経験上、味がぼやけるように感じます。煮詰めていき、鍋底をヘラで撫でると軌跡が残るようになれば出来上がりです。 市販のジャムの多くは添加物のペクチンを加えて増粘させていますが、冷えると固まってくるので、そのままでも十分です。少し緩くてもとろりと流れる液の旨味は格別です。 余談ですが、コンポートのように白ワインを加えて煮詰めても良いです。果肉の硬いリンゴのジャムを作るときなどはそうしています。ラズベリーでも試しましたが、味に影響は無かったです。  一つ言い忘れていました。マルベリーの場合は煮詰める際に灰汁取りをきちんとすることが必要です。他のベリーでは灰汁は残っていてもあまり気にしなくても良かったのですが、マルベリーの灰汁は苦く後味が悪くなります。生食で感じた渋みがそれだと思います。前に作った時の経験から、今回はしっかり取りました。 一つ言い忘れていました。マルベリーの場合は煮詰める際に灰汁取りをきちんとすることが必要です。他のベリーでは灰汁は残っていてもあまり気にしなくても良かったのですが、マルベリーの灰汁は苦く後味が悪くなります。生食で感じた渋みがそれだと思います。前に作った時の経験から、今回はしっかり取りました。このようにして、ジューンベリーとマルベリーのジャムを作りました。 一つ気になったのがジューンベリーの種です。種は生食では気にならなかったのですが、ジャムにすると粒を感じました。そうとは言え、自家製ならではと思えば却ってそれも個性に感じます。ラズベリーも種を感じますがとても小さいのでプチプチした感じになります。マルベリーは全く感じないです。 さっそく子供たちに食べさせてみると、上の子は「美味しいけど、もう少し甘み抑えめが良かった。」との評価。大人の味がだんだん分かってきた年頃なので、成長を感じました。 下の子は丁度お友だちが遊びに来ていたので、クラッカーと一緒にだしました。お友だちは「美味しい」とクラッカーに何度もジャムを乗せて食べてくれました。我が子はと言うと、「味は良いけど、つぶつぶの集合体が嫌だ。」と。つぶつぶの集合体は気持ち悪いそうなのです。極めつけに「アリの頭が集まっているみたいでイヤ」だと。その言葉に、さすがにお友だちも気持ち悪いと叫びました。 こちらとしては、果肉がゴロっとして初夏の味覚を堪能できるようにと潰さないように煮たのですが、予想を反するコメントに大笑いしました。 そのくせ、つぶつぶ集合体であるラズベリーは大好きで食べるのだからいい加減なものです。知らないうちに瓶が空になっていたりします。今年ももうすぐしたらラズベリージャムも作れると思います。 甘酸っぱい初夏の恵。ラズベリーとブラックベリーもあるので、まだまだ堪能できそうです。 |

|

WALKABOUT